- Por Humberto

Drummond além da imagem

Um pequeno preâmbulo

75 anos, a idade que CDA iria completar em 31 de outubro de 1977, não é uma "data redonda", como deve ser um bom "gancho" jornalístico, mas ainda assim consegui convencer a direção da Veja – onde era editor-assistente de Artes e Espetáculos – a investir numa reportagem, com o argumento de que nosso maior poeta nunca havia sido capa de revista de grande circulação. Na época, o poeta ainda se fechava em copas, recusando invariavelmente pedidos de entrevista. Pedi ajuda a Fernando Sabino e Pedro Nava, ambos próximos de Drummond -- e nada. Chefe da sucursal carioca da Editora Abril, Zuenir Ventura também se pôs em campo, igualmente sem sucesso. Decidi que mesmo assim faria a reportagem.

75 anos, a idade que CDA iria completar em 31 de outubro de 1977, não é uma "data redonda", como deve ser um bom "gancho" jornalístico, mas ainda assim consegui convencer a direção da Veja – onde era editor-assistente de Artes e Espetáculos – a investir numa reportagem, com o argumento de que nosso maior poeta nunca havia sido capa de revista de grande circulação. Na época, o poeta ainda se fechava em copas, recusando invariavelmente pedidos de entrevista. Pedi ajuda a Fernando Sabino e Pedro Nava, ambos próximos de Drummond -- e nada. Chefe da sucursal carioca da Editora Abril, Zuenir Ventura também se pôs em campo, igualmente sem sucesso. Decidi que mesmo assim faria a reportagem.

Emplacar matéria de capa com um escritor, ainda que graúdo como Drummond, nunca foi fácil numa redação de revista semanal. Mas, à falta de assunto mais palpitante, acabou emplacando. E mais: por decisão do diretor Sérgio Pompeu, assinou-se a matéria, coisa que na Veja da época raramente acontecia. A revista tinha então dois diretores de redação, e o Sérgio Pompeu deu força à pauta drummondiana. (H.W.)

DRUMMOND ALÉM DA IMAGEM

Veja, nº 478, de 2/11/1977

Por HUMBERTO WERNECK

“O Senhor saiu. Hora que volta? Nunca.

Nunca de corvo, nunca de São-Nunca.

Saiu pra não voltar”

(CDA, Apelo a meus dessemelhantes em favor da paz)

Não, o senhor não saiu. A menos que seja sábado à tarde — então sim, é certo que o senhor tenha saído, como faz há mais de dez anos, para o “Sabadoyle”, a reunião semanal na biblioteca do bibliófilo Plínio Doyle (lá estarão, papeando sobre assuntos nem sempre literários, Pedro Nava, Alphonsus de Guimaraens Filho e Cyro dos Anjos, entre outros habitués, sendo possível que poema de um deles fique consignado no livro de atas da fechada confraria.) É difícil, mas pode ser também que o senhor esteja dando uma caminhada pelas calçadas de Ipanema, Copacabana, talvez do centro; ou — mais difícil ainda — que tenha ido levar a algum amigo a enorme surpresa de uma rara, raríssima visita.

O mais provável mesmo é que ele, Carlos Drummond de Andrade, esteja em casa, no pequeno escritório atochado de livros e papéis e fichas de leitura (pode estar escrevendo a crônica que o Jornal do Brasil publica às terças, quintas e sábados). Escrito há tantos anos, seu apelo aos dessemelhantes em favor da paz jamais se revelou capaz de abrandar o infernal assédio dos “garotos de colégio de lápis em punho / com professores na retaguarda comandando” (“cacem o urso-polar / tragam-no vivo para fazer uma conferência”); dos “repórteres de vespertino” (ou matutino, semanário, mensário, esporádico, tanto faz); das “glórias do 2000, que telefonam” para pedir conselho, louvor e/ou prefácio. Não haveria de ser agora, quando se comemoram, à revelia e mesmo a contragosto do poeta itabirano, seus 75 anos de vida.

Pelo contrário, este é motivo adicional para que se redobre em ferocidade o cerco ao apartamento da rua Conselheiro Lafaiete, entre Copacabana e Ipanema. A curiosidade bate à entrada de serviço para indagar à cozinheira sobre as preferências culinárias do patrão, que além disso é tido como o maior poeta vivo de língua portuguesa; detém-se no saguão do prédio para arrancar do porteiro a relação dos hábitos miúdos do urso-polar. (Cumprimenta quando entra e sai? dá gorjetas? recebe muito?); instala teleobjetivas na esquina, perscruta as janelas, entope o escaninho de correspondência, não dá trégua ao telefone.

Inútil. Drummond não receberá ninguém. Não concederá entrevistas (que a fome de declarações se sacie com as últimas crônicas que tem publicado, com trechos de uma entrevista concedida há mais de vinte anos à Rádio Ministério da Educação). Mandará dizer que está doente. Deixará o fone fora do gancho até que passe o furor aniversário. Porque Drummond — todos sabem — é um homem seco e difícil, mal-humorado, capaz de desaforos em sua áspera misantropia. “O cacto de Manuel [Bandeira] / é uma suavidade perto dele.” Triste, sem presas, mas uma fera — ele mesmo o disse, sua imagem pública o confirma.

Houve um tempo em que admitia entrevistas. Relacionadas na segunda edição de suas Obras completas (1967), elas não chegavam a quinze, e foram escasseando ainda mais no início dos anos 50 — época em que já não se punha em questão a sua estatura de poeta maior. A partir daí, é o silêncio quase total. Com inesperadas e cada vez mais raras exceções: os alunos do Colégio Municipal de Belo Horizonte, por exemplo, conseguiram arrancar-lhe meia dúzia de declarações à porta da livraria São José, no Rio, em 1962. Mas o poeta não aceitou gravar um depoimento para o Museu da Imagem e do Som.

O motivo de sua recusa em falar vem sendo infatigavelmente repetido a dezenas e dezenas de repórteres, que mobilizam intermediários (amigos do poeta) e se servem de recursos extremos. Sérgio Cabral, do Pasquim, lhe dirigiu uma “súplica” em 1971; resposta de Drummond: “Há mais de cinquenta anos não tenho feito outra coisa na vida senão dar entrevistas: em verso, crônica, em carta, em papo. O que penso, o que sinto, o que imagino, o que me dói, me alegra, me aborrece, tudo está dito e contado por este autocontador incorrigível. E você ainda quer que eu repita o repeteco, bicho? Como leitor do Pasquim, não quero que ele publique matéria gasta. Um abraço à patota.”

“Minha vida é realmente pobre de acontecimentos”, disse ele ao Jornal de Letras em 1955. E é verdade que já foi bisbilhotada à exaustão. Já se conhece o homem que sai cada vez menos de casa. Que não tem automóvel e que há muito tempo não pega um avião para visitar em Buenos Aires a filha única, Maria Julieta, e os três netos argentinos — Carlos Manuel, Luis Mauricio e Pedro Augusto (27, 24 e 17 anos), que às vezes vêm passar férias com vovô Carlos e vovó Dolores. O literato que não gosta muito de conversar sobre literatura; que nem quer ouvir falar em academia, pretextando fidelidade à memória do Grêmio Dramático e Literário Artur Azevedo, de Itabira, que contra o regimento o escolheu aos 13 anos de idade; que tem recusado fabulosos contratos de publicidade e até prêmios literários (o da Fundação Cultural de Brasília, por exemplo, no valor de 70.000 cruzeiros, em 1975), por razões de consciência. Que não fuma, quase não bebe, que tem um livro (inédito) de poemas eróticos (intitulado O amor natural) e enverga camisas coloridas e estampadas. Que teve “ouro, gado, fazendas” e hoje é funcionário público aposentado, completando o orçamento com as crônicas e nunca polpudos direitos autorais.

O Drummond da superfície já não tem mistérios.

“Repara que há veludo nos ursos”

(CDA, A Luis Mauricio, infante)

Mário de Andrade teve um choque, na década de 20, quando o viu pela primeira vez: um Drummond quase circunspecto, tão diferente do moço poeta que de Belo Horizonte lhe escrevia cartas em tom caloroso. Foi no Amarelinho, legendário bar de jornalistas, intelectuais e artistas no Rio de Janeiro. Mário, efusivo, abriu os braços: “Carlos!” A resposta foi um aperto de mão: “Como vai, tá forte?” Seguiu-se uma conversa formal. Nas próximas cartas, voltou o Drummond de peito aberto, propondo questões literárias, mas também pessoais e até íntimas — o casamento, o nascimento da filha Maria Julieta.

A humanidade dessas cartas é a mesma de sua poesia, mas o que ficou do homem Drummond, para uma imagem pública, foi sobretudo o formal aperto de mão. À medida que se firmava seu prestígio, crescia também a legenda do indevassável, inabordável monstro sagrado. Mas esta personagem seca e até hostil os amigos recusam com veemência. Há muito mais por detrás dessa fachada falsa, dizem eles. Lembra alguém que o acompanha desde 1921, o também poeta mineiro Abgar Renault: “É um ser recolhido, contido, de uma sensibilidade freada pela inteligência e pelo espírito crítico. Poucos o conhecem no recesso de seu coração generoso”. Entre esses poucos estão companheiros de juventude — o próprio Abgar, Pedro Nava, Martins de Almeida, Gustavo Capanema; e Emílio Moura, Milton Campos, Rodrigo M. F. de Andrade, Aníbal Machado, João Alphonsus, amigos que já morreram. Todos eles ajudam a iluminar o verdadeiro Carlos Drummond de Andrade, a riquíssima, múltipla, fascinante personagem que se esconde sob a imagem pública.

Revelado por esses depoimentos, o poeta da cidade mineira de Itabira é essencialmente o mesmo há cinquenta, sessenta anos. Nele coexistem, sem violência, o formal e o descontraído, o metódico e o anarquista, o burocrata e o rebelde, o provinciano e o cidadão do mundo. Costurando os retalhos de sua unidade, o sentir-se pouco à vontade no próprio corpo, o gauche anunciado na primeira estrofe do primeiro poema de seu primeiro livro publicado, Alguma poesia: “Quando nasci, um anjo torto / desses que vivem na sombra / disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida”. Pouco afeito a familiaridades, é certo, “mas sem segredos para os mais chegados”, explica Pedro Nava. “Um amigo perfeito, que não invade a intimidade mas está sempre presente.”

Há também o testemunho de companheiros mais novos, que antes de o terem como amigo o admiravam a respeitosa distância. O romancista Cyro dos Anjos, em 1929, era foca do hoje extinto Diário de Minas, onde Drummond trabalhava, e nem assim tinha coragem de sentar-se a sua mesa no Café Estrela; a cautelosa abordagem consumiu cinco anos. “Desde então”, conta Cyro, “não me considero apenas admirador e amigo do Carlos, considero-me um jagunço. Sou capaz de brigar por ele, eu que não sou de briga.”

A geração mineira que surgiu literariamente por volta de 1945 já não o encontrou em Belo Horizonte (mudara-se para o Rio em 1934), mas viveu como grande acontecimento cada uma de suas visitas à cidade. “Muito antes de conhecê-lo pessoalmente”, diz Fernando Sabino, “o que só ocorreu em 1943, nós, os novos, já havíamos incorporado à nossa linguagem diária muitos versos de Drummond. Depois veio a afeição que a ele me liga há 35 anos.”

O poeta e crítico Affonso Romano de Sant’Anna não o conhece há tanto tempo (tem 40 anos, e o viu pela primeira vez aos 15, quando se arrancou de Juiz de Fora para lhe mostrar seus 300 poemas), nem priva com ele, mas julga compreender o essencial de seu comportamento. Autor de uma tese sobre sua obra (Drummond, o gauche no tempo, lançada em 1972), estudou também o homem. A chave para o entendimento de Drummond-pessoa, segundo Affonso Romano, teria sido fornecida por ele mesmo, na velha crônica “Divagações sobre as ilhas”; o cronista sonha tornar-se dono de uma ilha que fique “... no justo ponto de latitude e longitude que, pondo-me a coberto de ventos, sereias e pestes, nem me afaste demasiado dos homens nem me obrigue a praticá-los diuturnamente”. E conclui: “Porque esta é a ciência e, direi, a arte do bem viver: uma fuga relativa, e uma não muito estouvada confraternização”.

Os limites são portanto precisos e estreitos — mas nem por isso excluem o Drummond imprevisível, o poeta que mais tarde desmentiu o cronista ao escrever: “Ilhas perdem o homem”. Affonso mesmo experimentou inesquecível surpresa no dia em que a portaria de seu prédio anunciou um senhor Carlos Drummond de Andrade. Formal, pouco à vontade — mas lá estava ele, trazendo um livro. O imprevisível funciona para todos os lados, e Fernando Sabino teve abundantes amostras disso quando, em 1974, conseguiu convencer o poeta a participar de um documentário sobre si mesmo — Fazendeiro do ar, curta-metragem de 10 minutos. A aquiescência, por si só, já foi surpreendente. Durante uma tomada, dentro de um ônibus fretado que o conduzia de Ipanema ao centro da cidade, Drummond, inesperadamente, puxou a campainha e desembarcou do filme, na praça Serzedelo Correia, pretextando compromissos urgentes. Mais tarde, inventou ele mesmo uma belíssima, chapliniana sequência no antigo prédio do Ministério da Educação, brincando de esconder-se atrás de uma coluna. “Um homem incrível”, resume Sabino. “Quem imaginaria, por exemplo, que Carlos Drummond de Andrade tinha mania de passar trotes pelo telefone?”

Nem todos, evidentemente, aceitam sem problema o seu temperamento. Itabira, de maneira especial, ainda se queixa das esquivanças do filho famoso. Ressentimentos que têm talvez a idade cinquentenária do poema “Cidadezinha qualquer”, em que muitos vislumbraram desairoso retrato da terra natal (“eta vida besta, meu Deus”, suspira o último verso). Outros não admitem sua Itabira — hoje com 110.000 habitantes — reduzida a “um retrato na parede”. E não desapareceu de todo a surda antipatia pelos Drummond de Andrade, gente arredia, orgulhosa, fazendeira. Da família do poeta, restam agora na cidade apenas os sobrinhos Julieta Drummond de Andrade Muller e Carlos Drumond de Andrade — com um m só e gordíssimo, mais de 100 quilos. “Muitos aqui nos atribuem sentimentos egoístas”, desabafa Julieta. “E certas pessoas se azedam com o sucesso do tio, sabe? A cidade, de forma geral, acha que ele é muito rico e por isso não dá importância a Itabira.”

Há muitas exceções, naturalmente — como José Cirino de Almeida, 85 anos, que viu o poeta crescer. “Carlitos é hoje um homem muito importante, de muito valor”, diz ele. “Um patrício nosso que é adiantado e tem nome. Fico muito feliz de poder falar sobre um amigo de meu tempo, como ele.” Ao contrário de outros itabiranos, o velho Cirino não mostra mágoa pela ausência de Drummond, que não vai à cidade há mais de vinte anos. Esteve lá pela última vez em 1954, por algumas horas, para a transladação dos restos de sua mãe, morta em 1948, para Belo Horizonte.

Chegou atrasado, de avião, e partiu sem muitas palavras. Como voltaria a uma Itabira que deixou definitivamente em 1926 e que já não é a sua? A recente, ampla, moderna avenida Carlos Drummond de Andrade não lhe diria grande coisa — e haveria o duro espetáculo dos casarões coloniais que estremecem a cada explosão das minas da Companhia Vale do Rio Doce. Estão rachadas as paredes do Solar dos Andrades, na praça do Centenário, onde viveu e aos seis anos construiu um canteiro em forma de coração, ainda vicejante. Mas a Casa da Fazenda do Pontal, que pertenceu à família e hoje é da Vale, foi toda desmontada (há planos para reconstituí-la, em outro local, como Museu de Itabira).

Com o tempo poderão ir morrendo também os ressentimentos. Há cinco anos o frisson de uma visita iminente perpassou a cidade. Drummond viria para as comemorações de seu 70º aniversário, que se anunciavam apoteóticas: faixas, banda de música, discursos, desfiles e a disposição de enterrar mágoas. Uma comissão oficial foi ao Rio de Janeiro convidá-lo — e retornou com uma mensagem gravada. “Ele não vem porque esses lugares lhe provocariam evocações penosas”, interpreta a sobrinha Julieta. Agora, pelos 75 anos, os festejos serão modestos: homenagens nas escolas e a leitura de uma “entrevista” na qual Drummond “responde” por meio de seus versos. Haverá também uma pesquisa de opinião sobre o que a terra pensa de seu poeta. Prognóstico: maciça declaração de amor, por causa e apesar de tudo.

No que depender de Julieta, será um julgamento unânime. Embora há tempos não o veja, procura conservá-lo presente em Itabira, e Itabira viva nele: de quando em quando, manda-lhe postais da cidade e fotos atualizadas das quatro crianças, que o tio-avô ainda não viu pessoalmente. A distância física vem sendo suprida por cartas que a mãe exibe a uns poucos, orgulhosa. “Achei linda a sua foto de jeune fille ostentando o vestido longo e empunhando o primeiro diploma”, escreveu o poeta a Otávia Senhorinha, a menina mais velha (7 anos), quando ela terminou o jardim da infância. “Você está uma graça. Eu e a Dolores ficamos encantados com a lembrança e lhe damos os parabéns pelo feliz resultado do curso. Agora começa outro, ein? E estou certo de que você o fará com aplicação e brilhantismo. Olhe, querida, é uma vergonha eu não ter um retrato bom para lhe oferecer. Como a cara que Deus me deu não é das mais simpáticas, e costuma ficar ainda pior quando fotografada, costumo fugir das objetivas como o diabo foge da cruz. Geralmente, as fotos que tiro são forçadas pelos repórteres, e nunca por iniciativa minha. Vou ver se venço esta minha alergia pela própria imagem, para poder lhe mandar um retrato meu bem bacana. Para não desapontá-la de todo, aí vai uma careta de quatro anos atrás, meio carrancuda, até que eu possa enviar um retrato legal, tá? Mando também uns selinhos para a sua coleção. (...) Ciao, querida. Toda a ternura do seu tio Carlos.”

A Luizinho, em fevereiro do ano passado: “Acho que você deve continuar a escrever poesia, sempre que lhe vier à cabeça uma ideia boa, ou quando sentir uma emoção que pede para ser traduzida em palavras. É claro que não convém forçar a mão, escrevendo por escrever. Deixe que uma espécie de calorzinho interior se manifeste, levando você a escrever. E, quando tiver alguma coisa para mostrar, não deixe de mandar pra mim, tá?”

Nenhuma carta, de parentes ou não, fica sem resposta. É uma característica sua. Comemora em prosa ou verso o nascimento de filhos de amigos. Quando morreu Murli, a cachorrinha de Helena e Otto Maria Carpeaux, escreveu aos desolados donos: “Não fui dos amigos mais chegados de Murli, mas por uma ou duas vezes se estabeleceu entre nós esse entendimento silencioso que aproxima mais seres vivos que os tratados e as palavras”. A sobrinha Flávia Andrade Goulart, de Belo Horizonte, mantém com ele um intercâmbio postal e gastronômico: manda-lhe panquecas, doce de cidra, de mamão, de laranja — “doces que tio Carlos adora” — e recebe pormenorizadas informações sobre móveis, quadros e vasos que outrora adornavam o Solar dos Andrades, em Itabira. “Gosta de tudo bem explicado, bem detalhado”, comenta a sobrinha.

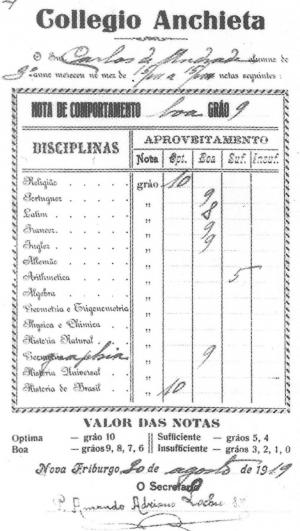

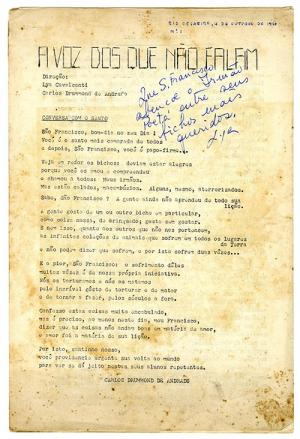

O pai de Flávia, exatamente — Altivo Drummond de Andrade —, foi uma figura importante, decisiva talvez, na carreira do poeta. Do Rio, onde estudava direito, ele lhe enviava revistas, jornais e livros (Fialho de Almeida, Gustave Flaubert). No único número de seu jornalzinho Maio..., sensação das letras itabiranas em 1918, enfiou um texto do irmão, que tinha quinze anos: “Uma onda veio, mansamente, espreguiçar-se na praia, numa carícia dolente... Parecia o corpo de uma mulher...” Assinado com pseudônimo “ao gosto da época” (“Wimpl”), “Onda” era seu primeiro trabalho, mas não sua estreia tipográfica. O primeiro texto publicado, “Vida nova”, saíra em 14 de abril de 1918, nas páginas do jornalzinho do Colégio Anchieta, de Nova Friburgo (RJ), onde era interno desde o início do ano. “Aí literatizei dois anos na Aurora Colegial e pude ter a experiência prévia da censura”, conta o poeta numa crônica recente. “O que a gente escrevia, o padre corrigia, mudava, edulcorava.” Mesmo assim publicou mais dez escritos, antes de ser expulso, em 1919, por “insubordinação mental”.

Foi talvez a primeira explosão pública de um insuspeitado Drummond rebelde. “Ao menino de 1918 chamavam anarquista”, dirá no poema “A flor e a náusea”. O professor de português lhe dera nota 4 “por comiseração” — e ele exigiu uma nota justa, “sem comiseração”. Escreveu mais tarde, numa “Autobiografia” para a Revista Acadêmica: “A saída brusca do colégio teve influência enorme no desenvolvimento dos meus estudos e de toda a minha vida. Perdi a Fé. Perdi tempo. E sobretudo perdi a confiança na justiça dos que me julgavam. Mas ganhei vida e fiz alguns amigos inesquecíveis”.

Os novos amigos eram, como ele, jovens escritores que rondavam a redação do Diário de Minas, em Belo Horizonte, órgão oficial do Partido Republicano Mineiro e oficioso do governo estadual. Acompanhavam de longe os primeiros estampidos da revolução modernista desencadeada em São Paulo. Drummond exerceu sobre esse grupo uma liderança natural, sem tirania. Estudante de farmácia (profissão que nunca exerceu), recém-casado com Dolores Morais, foi um dos fundadores, em 1925, d’A Revista, que agitou a província literária em três números de existência.

A memória da primeira metade da década de 20 dá notícia de dois Drummonds aparentemente incompatíveis — o tímido, formal, e o turbulento, excêntrico. Um retrato seu no Diário de Minas, em 1921: “Quem pretende fazer psicologia d’après les masques, erra. E erra grosseiramente. Vejam vocês aí esse menino Carlos Drummond — esguio, pálido, seráfico, um sorriso tímido de criança; um perfil suave, que se veste dandinescamente pelo Aquino; que toma sorvetes no Estrela — é uma alma perversíssima de Satã. (...) Wilde, acima de todos, exerceu sobre seu espírito uma fascinação funesta. (...) Daí as frases cocainômanas do discípulo. Há uma como volúpia no escárnio, uma nevrose em denegrir.”

Resposta de Drummond, dias depois: nunca lera Oscar Wilde, nutria-se da Imitação de Cristo, de Kempis. Escreverá em Confissões de Minas, seu primeiro livro de prosa (1944): “Havia um excesso de boa educação no ar de Minas Gerais e os moços precisavam deseducar-se”. Como? Subvertendo a ordem, literária ou não. Embaralhando de madrugada as placas de médicos, dentistas, advogados nas fachadas de residências. Escalando os arcos do viaduto de Santa Teresa, muitos metros acima de uma estrada de ferro. “E subia sozinho, por puro deleite”, conta Pedro Nava, que talvez inclua o episódio em seu próximo livro de memórias, Beira-mar. “Uma vez foi surpreendido por um guarda-noturno e recebeu voz de prisão. Acatou a ordem, mas desafiou o policial a ir prendê-lo lá em cima. ‘Neste caso a prisão fica relaxada’, decidiu o guarda.” A Belo Horizonte de 80.000 habitantes alarmou-se também com o incêndio ateado à casa dos moças Vivacqua (a mãe de uma delas, conta a lenda, não queria que a filha namorasse Drummond). Nava, testemunha e co-autor, confirma a história e o reduz a exatas proporções: “Nós mesmos apagamos logo. O fogo não destruiu nada, só a nossa reputação...” À exceção dessa façanha pírica, as demais seriam ritualmente reproduzidas pela geração mineira de 1945 e aparecem no romance O encontro marcado, de Fernando Sabino.

E havia os escândalos literários, mais difíceis de imitar. O maior deles, certamente, foi a publicação, em 1928, do poema “No meio do caminho”. Escândalo nacional e de longa duração. Tamanho foi o escarcéu que em 1967 o autor pôde reunir os muitos vitupérios e os poucos elogios num volume encorpado, Uma pedra no meio do caminho. O poema, segundo Drummond, serviu para dividir o país em “duas categorias mentais”. Foi incluído no volume de estreia, Alguma poesia — lançado no Automóvel Clube de Belo Horizonte com banquete e discurso de Milton Campos, mais tarde governador do Estado. Grande sensação. “Dois acontecimentos inauguraram o século XX no Brasil”, enfatiza Otto Lara Resende. “A revolução de outubro e o aparecimento de Alguma poesia; ambos em 1930; o século abriu-se aqui com três decênios de atraso.”

Certos críticos de hoje atribuem reduzida importância a essa primeira coletânea, para eles demasiado marcada pelos cacoetes da fornada inicial do Modernismo — um poema-piada como “Cota zero”, por exemplo: “Stop / A vida parou / ou foi o automóvel?” Mas na verdade trata-se de um livro capital, pela influência fundadora que exerceu em seu tempo, e também porque nele já repontam os grandes tons e temas que vão impregnar toda a obra de Drummond: o amor, a ironia, a terra, a família, a destruição, a província, o tempo, a máquina do mundo, o gauche. É compreensível, mas ainda assim espantoso, que o poeta tenha precisado pagar de seu próprio bolso os 500 exemplares de Alguma poesia. O custo da edição foi descontado, em parcelas, de seus vencimentos na Imprensa Oficial de Minas Gerais, onde trabalhava como redator.

Sua carreira no serviço público, iniciada em 1929, levá-lo-ia para o Rio de Janeiro em 1934, quando Gustavo Capanema — amigo desde 1916 — foi nomeado ministro da Educação e Saúde Pública e fez dele seu chefe de gabinete. Apesar da ditadura do Estado Novo (1937-1945), lembra Fernando Sabino, foi uma fase brilhante para a cultura brasileira: “Uma clareira onde Capanema e seu indispensável Drummond deram incentivo inédito à arquitetura e às artes em geral”. Rodrigo M. F. de Andrade foi buscá-lo no Ministério em 1945 e o requisitou para a Diretoria (hoje Instituto) do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — o primeiro esforço ordenado para a preservação da memória brasileira.

Absorvendo-o quase totalmente até 1962, a burocracia impediu que Drummond praticasse mais intensamente o jornalismo profissional — “a única coisa que eu faria com certo prazer”, confessou numa entrevista. “Fiquei sendo jornalista bissexto.” Por outro lado, o serviço público se casou bem com o seu temperamento metódico, organizado. “É um arquivista nato”, revela Pedro Nava. “Guardou durante mais de cinquenta anos um conto infecto que escrevi aos 19. Nunca vi um bilhete seu rasurado ou sujo.” Esse perfeccionismo haveria de impressionar a escritora Marina Colasanti, testemunha do tempo em que ele ia levar a crônica ao Jornal do Brasil: “Sem rasuras, com assinatura embaixo e metida num envelopinho azul desses mais comuns”. O bibliófilo Plínio Doyle, que tem um perfeitíssimo arquivo de literatura brasileira, encontrou em Drummond alguém tão ou mais minucioso que ele: “Tem controle absoluto de tudo o que publicou e de tudo o que publicaram sobre sua obra”. Marina Colasanti: “É a pessoa mais bem informada do mundo. Lê até os classificados. Aos 75 anos, conhece — e usa — a última gíria. Já deve estar sabendo a moda para este verão.” Affonso Romano de Sant’Anna, que submeteu sua obra a um computador: “Nada, na poesia de Drummond, é desvinculado ou aleatório”.

Mas não é a ordem paralisante de outros guardadores de papel: ela admite improvisações como a cena da coluna, no filme de Sabino. Não é a ordem triste dos só metódicos: aceita e pratica o trote, a brincadeira, adora piadas do mais variado peso. Não sufoca o Drummond rebelde. Permite-lhe o protesto magoado e exaltado de “Triste horizonte”, com que se despediu para sempre da desfigurada capital mineira, no ano passado. Batido a máquina, mimeografado, impresso, manuscrito, oralizado, o poema se distribuiu nas ruas da cidade como o mais veemente manifesto ecológico. Ficou famosa a bravura de Drummond num congresso de escritores, pouco depois do Estado Novo: secretário dos trabalhos, ele se recusou a entregar o livro de atas a um grupo que tumultuava a sessão e ameaçava fraudar as eleições. Costas na parede, livro abraçado ao peito, o poeta o defendeu aos pontapés.

Existe, pois, um Drummond de briga. Como existe o desconcertante Drummond que certa vez mandou bem dobrada “banana” a uns rapazes que mexiam com ele, em Belo Horizonte: “Abana o braço, moço, abana o braço!” — o hábito irremovível de andar com as mãos coladas às coxas, imposição dos jesuítas de Nova Friburgo. Que bateu o amigo e editor José Olympio numa disputa sobre quem gostava mais de Morangos silvestres, de Ingmar Bergman. Argumento do poeta para vencer a parada: depois de ver o filme pela quinta vez, caminhara de Copacabana ao Leblon — quilômetros, quilômetros — pensando exclusivamente nele. São vários Drummonds que os amigos e a família ajudariam a somar sob a sisuda imagem pública, se sua obra já não bastasse. Ele tem razão: tudo já foi dito em treze livros de poemas, um de ficção, nove de crônicas. E o que está por dizer virá seguramente nos próximos.

As últimas tiragens dos Contos de aprendiz alcançaram 20.000 exemplares cada uma (Brejo das almas, de 1934, teve 200; Sentimento do mundo, de 1940, 150). A Antologia poética está na décima edição. Mas não se pode falar em best seller, mesmo em termos de Brasil — e, de todo modo, a importância de um escritor não se mede em números. Deve-se aferi-la a partir do interesse que suscita na crítica? A obra drummondiana já mereceu, aqui e no exterior, cerca de trinta livros e teses, e algumas centenas de artigos. E que peso dar à incorporação de versos, como “e agora, José?”, à expressão cotidiana de um povo? Como prestígio nacional, o único parâmetro possível seria Machado de Assis — embora Machado, lembra Pedro Nava, “ou qualquer outro escritor brasileiro, jamais tenha conhecido a glória que Drummond tem em vida”.

Pode-se lamentar que só muito lentamente sua poesia se vá tornando acessível a outros povos (Espanha, Argentina, Chile, Alemanha, Estados Unidos, Suécia, Checoslováquia, Cuba e França, por enquanto). A audiência ainda é ínfima para uma poesia cuja matéria é o tempo, “o tempo presente, os homens presentes, a vida presente” (“Mãos dadas”). “Se escrevesse em francês ou italiano, já teria recebido o Nobel”, afirma Otto Maria Carpeaux — que no entanto se pergunta: “Mas será que Drummond precisa de Nobel?”

De fato: mesmo sem esse tardio reconhecimento universal, o poeta e sua poesia nos bastam. “Curvo-me, humilde e agradecido, diante de tudo que lhe devo”, diz Otto Lara Resende, falando por tantos. “Carlos Drummond de Andrade tornou-me a vida possível, claro enigma que seu gênio ilumina para sempre.”