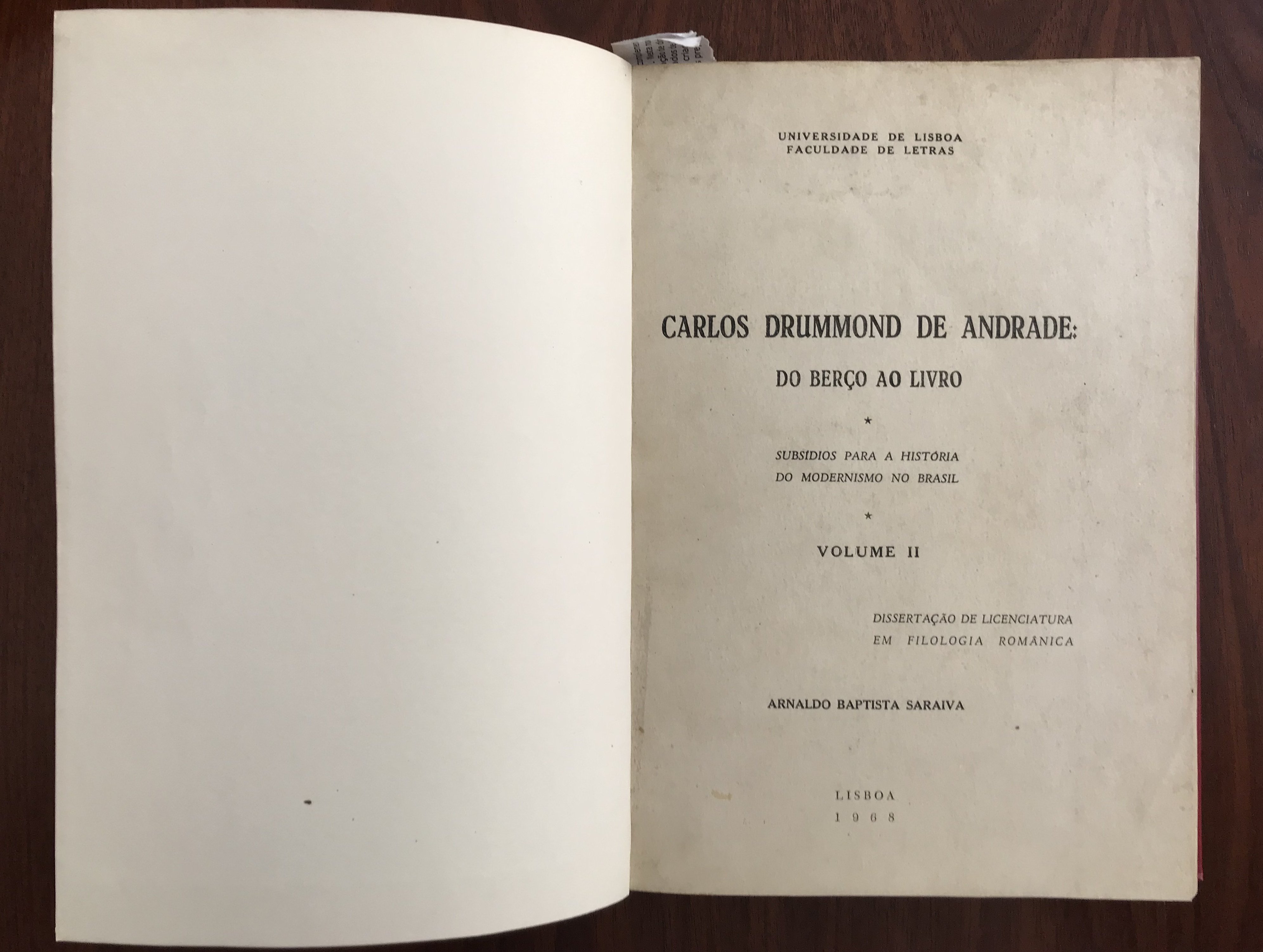

- Vida

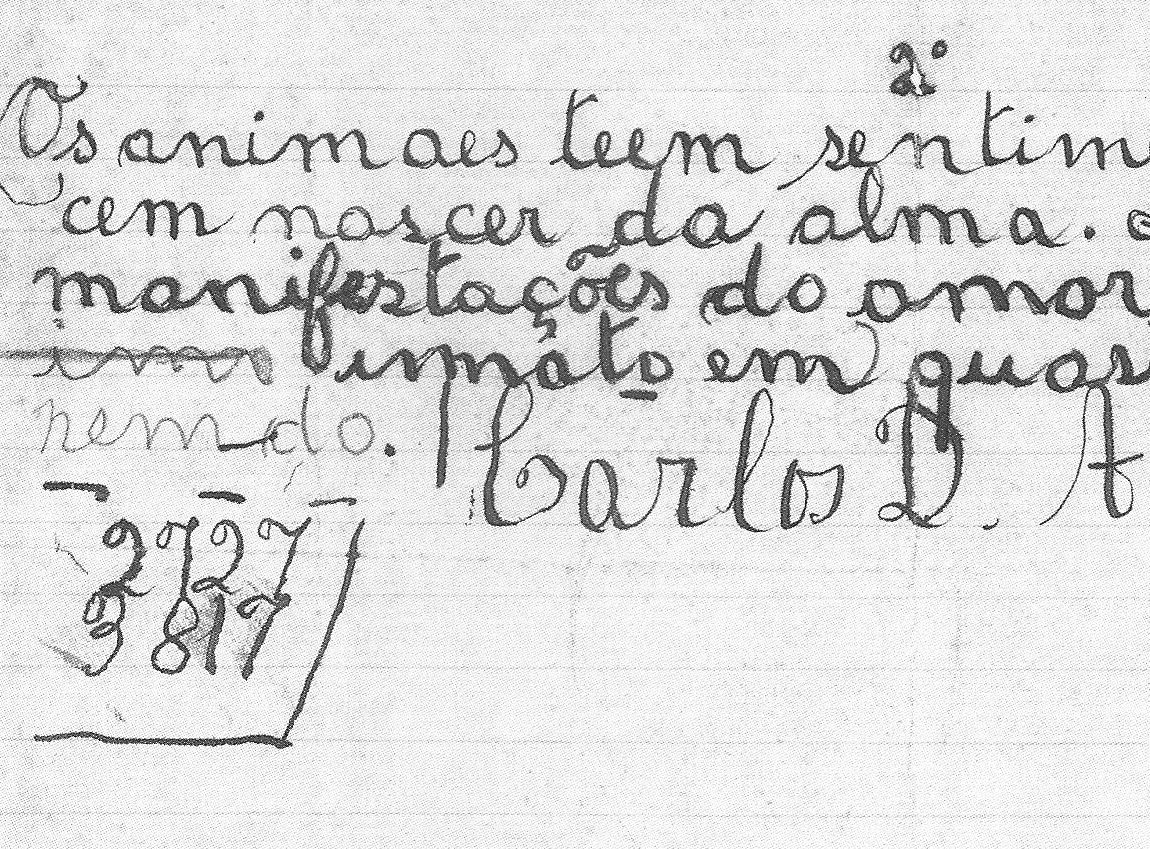

A voz dos que não falam

O “urso” e seus bichos

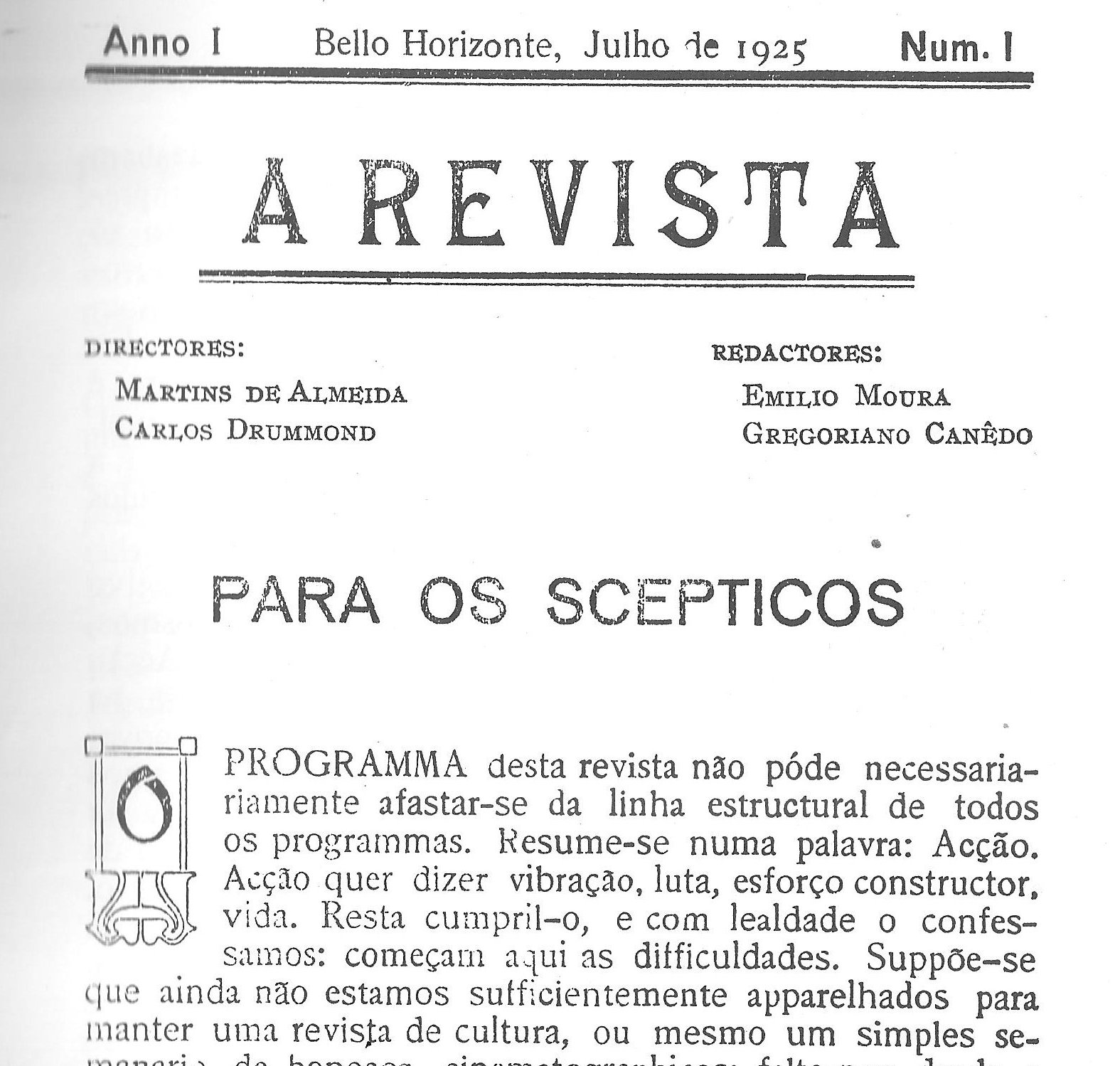

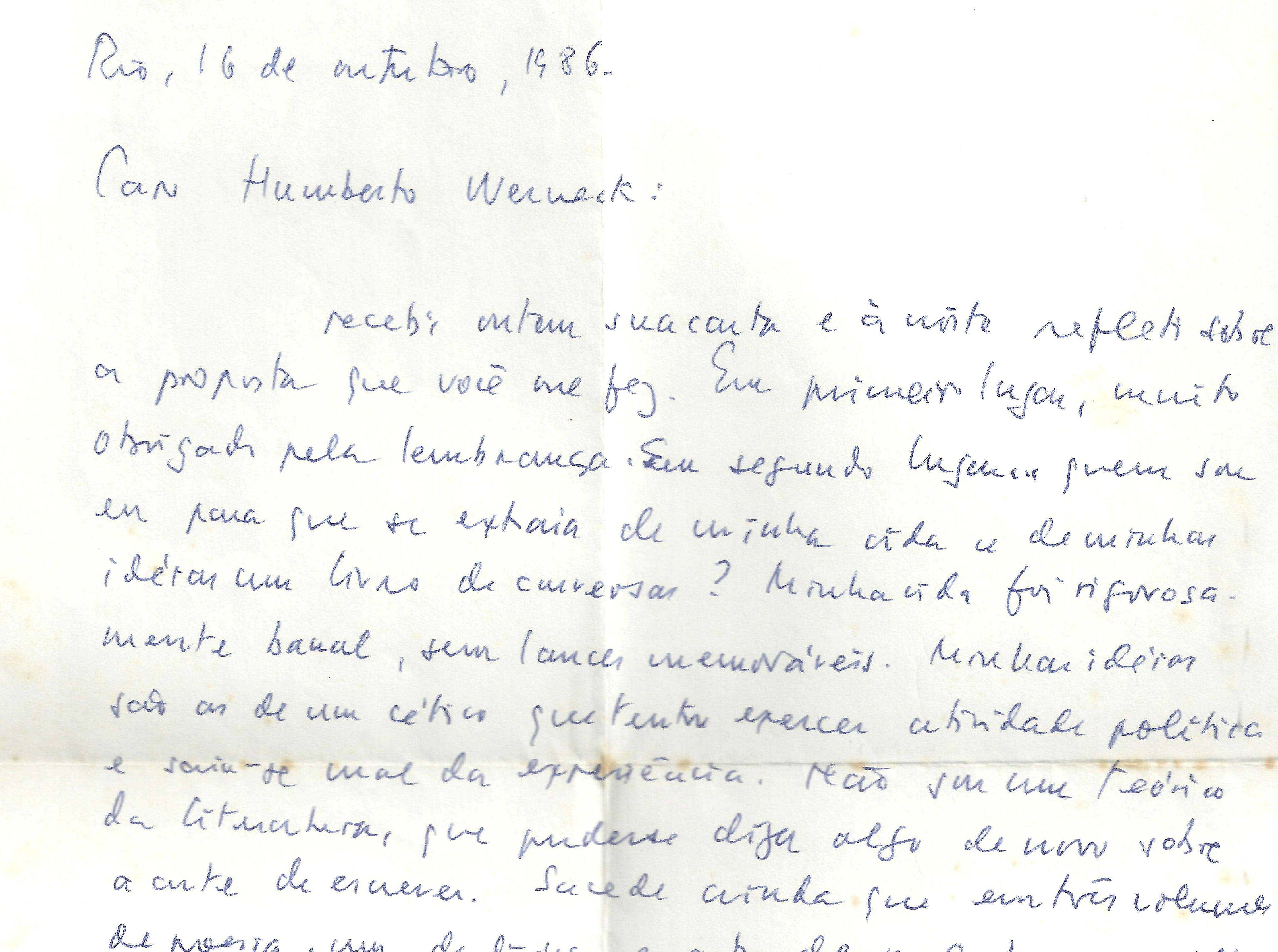

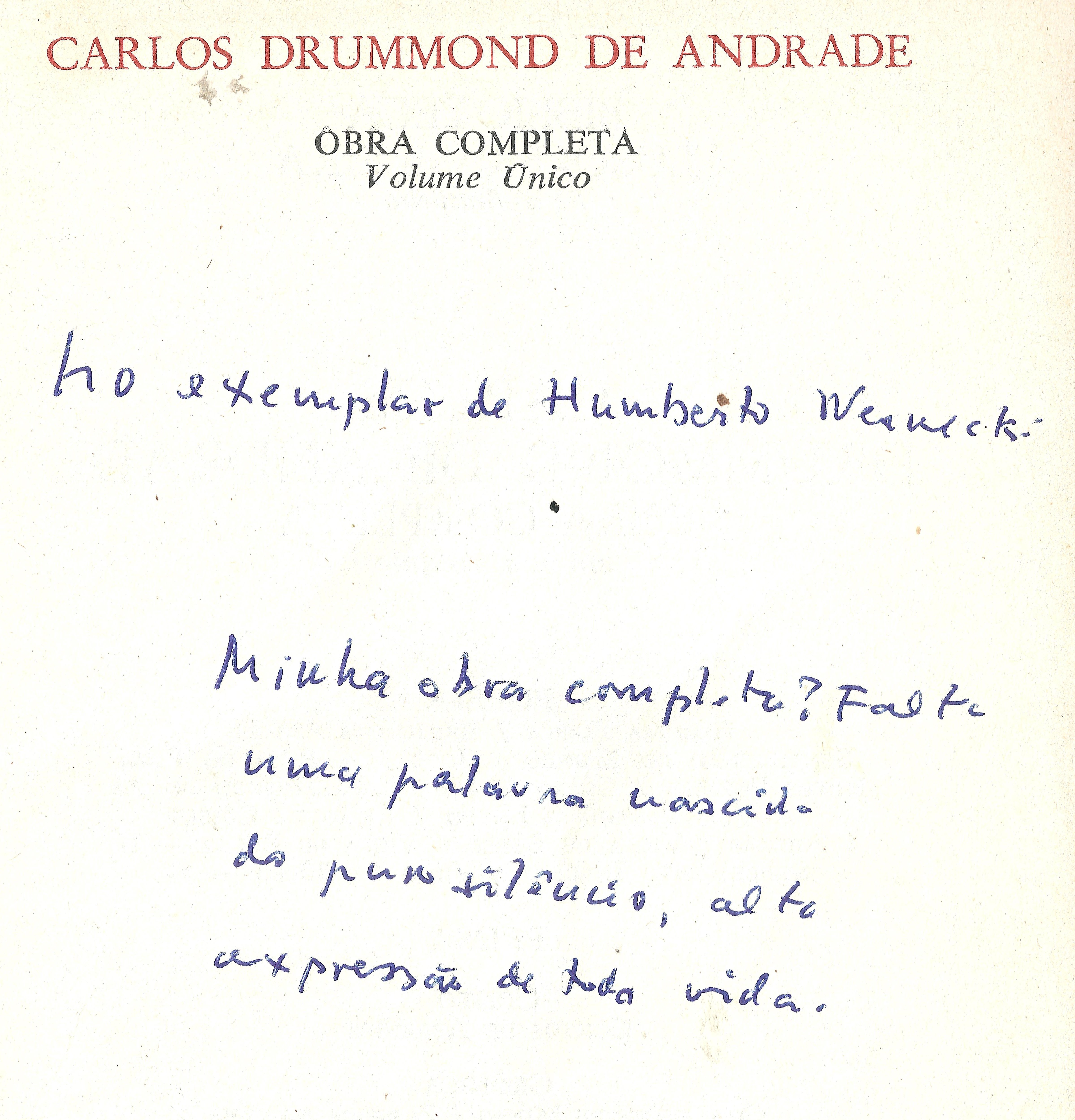

Foi no começo dos anos 1970, época em que Carlos Drummond de Andrade não se deixava entrevistar nem mesmo por moça bonita. Marmanjos, então, podiam tirar o cavalo da chuva. Fazia tempo que o poeta, nos versos irritados, mais que isso, exasperados de “Apelo a meus dessemelhantes em favor da paz”, se declarara um farpado “urso polar”: “Sou o Velho Cansado/ que adora o seu cansaço e não o quer/ submisso ao vão comércio da palavra.” O que tinha a dizer, repetia, estava dito em seus poemas e crônicas. Que lhe dessem sossego, portanto: “Poupem-me, por favor ou por desprezo”, rogou, “se não querem poupar-me por amor.”

E eis que em 1973, no auge do mutismo midiático de Drummond, se anuncia que ele havia aberto improvável exceção para alguém de nome Suzi. Suzi, só isso, nenhum sobrenome – distintivo genealógico que a felizarda, de resto, não poderia ter, por não ser possuidora de um pedigree. Sim, a repórter que conseguiu a façanha de arrancar aspas do mais recluso de nossos poetas era uma cadelinha, muito provavelmente vira-lata, mas nem por isso isenta de excelente faro jornalístico. Chegou a ele por delegação de Lya Cavalcanti, outra habilidosa perguntadeira, que nos anos 1950 arrancara de Drummond, em sucessivos papos ao microfone da Rádio Ministério da Educação e Cultura, as confissões autobiográficas que bem mais tarde vieram a compor o livro Tempo Vida Poesia.

Lya Cavalcanti se notabilizou numa luta apaixonada pelos bichos, militância da qual dá conta um belo livro, Meu diário de Lya, de Elvia Bezerra. Essa “louca admirável”, como a chamou Edmílson Caminha, era amiga do poeta, e docemente o arrastou para sua cruzada em defesa dos animais, peleja que a fez recolher nas ruas do Rio e albergar em sua casa cães abandonados – em dado momento, nada menos de 80. Lya não chegou a reclamar do fato – relatado por Drummond em seus diários – de que, na falta de um poste, a fauna doméstica não hesitou em se aliviar na parte baixa da geladeira, rapidamente corroída pela urina.

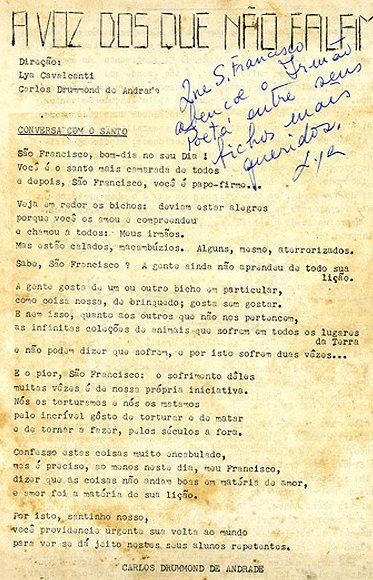

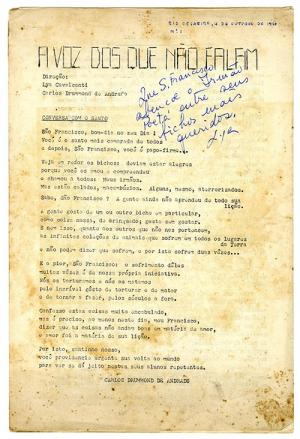

Em outubro de 1970, Lya propôs ao poeta a criação de um jornal. Para quê, se já existem tantos? – ponderou ele. Mas não há nenhum empenhado na divulgação do ponto de vista dos bichos, esclareceu ela. Como isso seria possível, argumentou o amigo, se os animais não falam? – e, no momento seguinte, se rendeu sem restrições, e até mesmo com “assanhamento”, confessará, à ideia de um jornalzinho mimeografado que se chamaria, exatamente, A voz dos que não falam. Lya nem precisaria ter reforçado o convite com um apelo em versos: “Please, meu caro poeta,/ deixa de ser um empata/ e com seu dedo de esteta/ faz o que pede esta chata.”

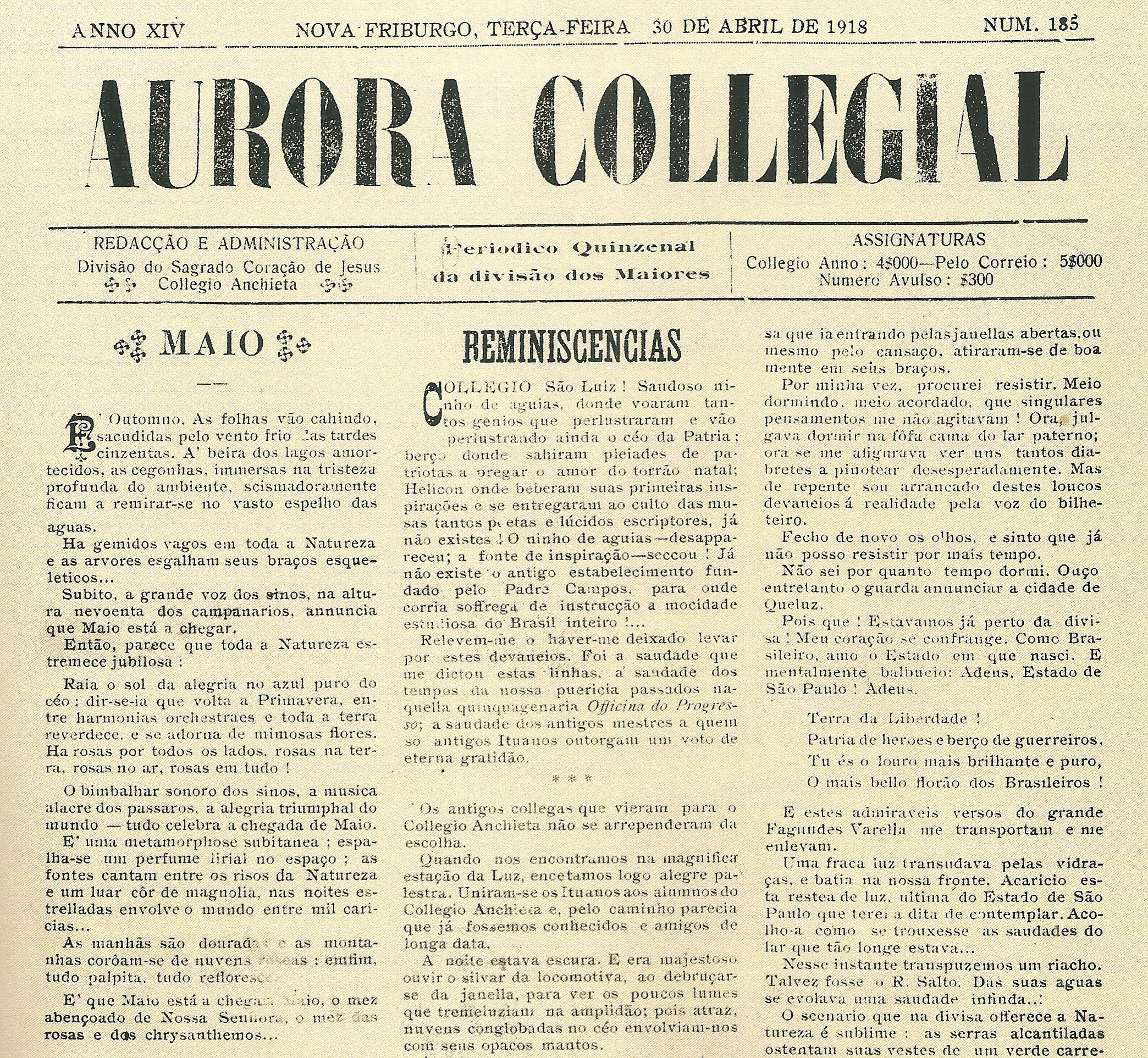

Com oito páginas, a publicação fez sua estreia em 4 de outubro de 1970, não por acaso dia de Francisco de Assis, o padroeiro dos animais, homenageado, na primeira página, com um poema escrito para a ocasião, “Conversa com o Santo”. Nos versos finais, roga-se a São Francisco que retorne urgentemente ao mundo, “para ver se dá jeito nestes seus alunos repetentes” – os chamados animais racionais, nem por isso capazes de respeitar os bichos.

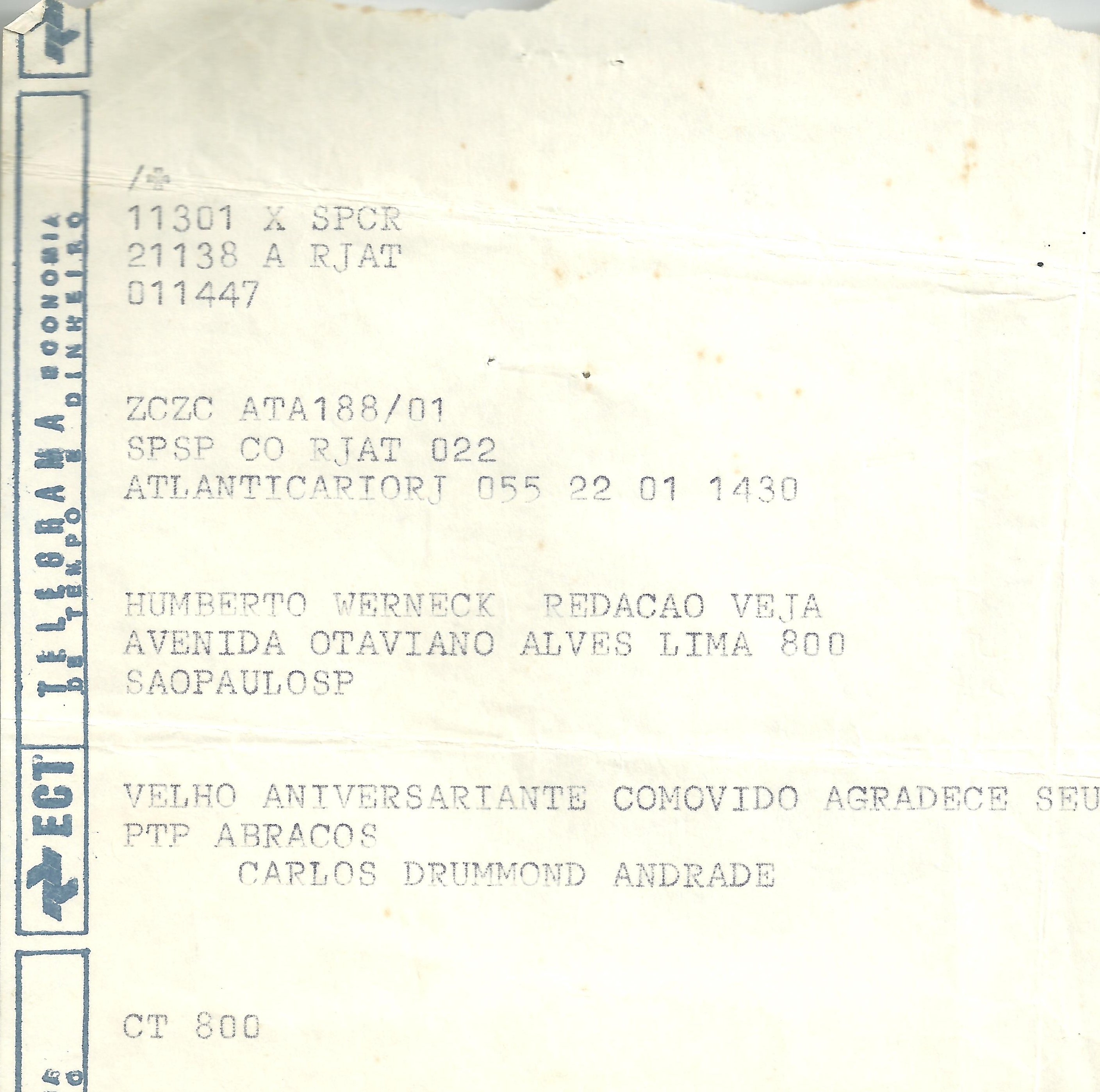

A “conversa” da cadelinha Suzy com Drummond aconteceu três anos mais tarde, e veio precedida de declaração inflada de orgulho editorial: servia-se aos leitores “uma entrevista exclusiva com o autor que não dá entrevista nem para o Pasquim”, trombeteou A voz dos que não falam.

Bem escorada nas quatro patas e num bom preparo jornalístico, a repórter fez ao poeta meia dúzia de perguntas. Uma delas: teria o bicho homem direitos exclusivos ao planeta Terra? “Não”, respondeu o entrevistado: “Do seu direito à coexistência com as outras espécies animais, o que lhe advém é, antes, a responsabilidade pela sorte dos mais fracos e menos evoluídos.” Que entende você por mundo cão? “Entendo um mundo tornado cruel pelo homem e não pelos outros seres vivos.” Que bicho gostaria ele de ser, se não fosse homem? “Eu não gostaria de ser bicho e ter de defender-me da agressividade dos não-bichos.”

Fechando a conversa, Suzy não conteve sua admiração pelo entrevistado – e, como quem joga um osso com bastante carne, lhe fez uma proposta: “Gostamos muito da sua poesia, achamos você um sujeito muito bacana e muito compreensivo, e por isso gostaríamos de nomeá-lo nosso filósofo oficial. Você aceita?”

Polidamente, o poeta declinou da oferta: “Obrigado. Mas o melhor é vocês dispensarem a filosofia e continuarem simplesmente integrados na natureza – coisas que nós, supostamente superiores, raramente sabemos fazer.”

Nada foi perguntado a Carlos Drummond de Andrade a respeito de sua relação com os bichos.

A fauna doméstica do poeta

O amor de Carlos Drummond de Andrade pelos animais não era um amor qualquer. Foi posto à prova. Para começar, resistiu a uma queda de cavalo em Itabira, quando menino – pequeno desastre que descreverá, já maduro, em carta à sobrinha Flávia: para mal de seus pecados, aconteceu “diante de janelas e sacadas cheias de gente”, e ele saiu “mais encabulado do que machucado”. Com o vexame adicional de que se tratava de cavalo manso – tão pacato quanto outro pocotó que, no Pontal, a fazenda da família, lhe mordeu as costas. “Passear na fazenda”, contou Drummond numa entrevista, era um “castigo”: “As quedas de cavalo induziram-me a desconfiar dos encantos da vida ao ar livre”.

Mais que cicatrizes, das duas ocorrências lhe ficaram sequelas poéticas, uma delas no sarcasmo de “Coro familiar”: “O cavalo mordeu o menino?/ Por acaso o menino ainda mama?/ Vamos rir, vamos rir do cretino,/ e se chora, que chore na cama”. Ou no tom de profecia em “Os bens e o sangue”: “Pedimos pelo menino porque já se ouve planger o sino/ do tombo que ele levar quando monte a cavalo./ – Vai cair do cavalo/ de cabeça no valo.” Em matéria de montaria, nada que se possa equiparar àquela outra, figurada, que também se desdobrou em versos, no fecho de “O quarto em desordem” – o soneto com que, tendo derrapado “na curva perigosa dos cinquenta”, o poeta festejou os deleitosos solavancos de um novo amor: “E esse cavalo solto pela cama/ a passear o peito de quem ama”.

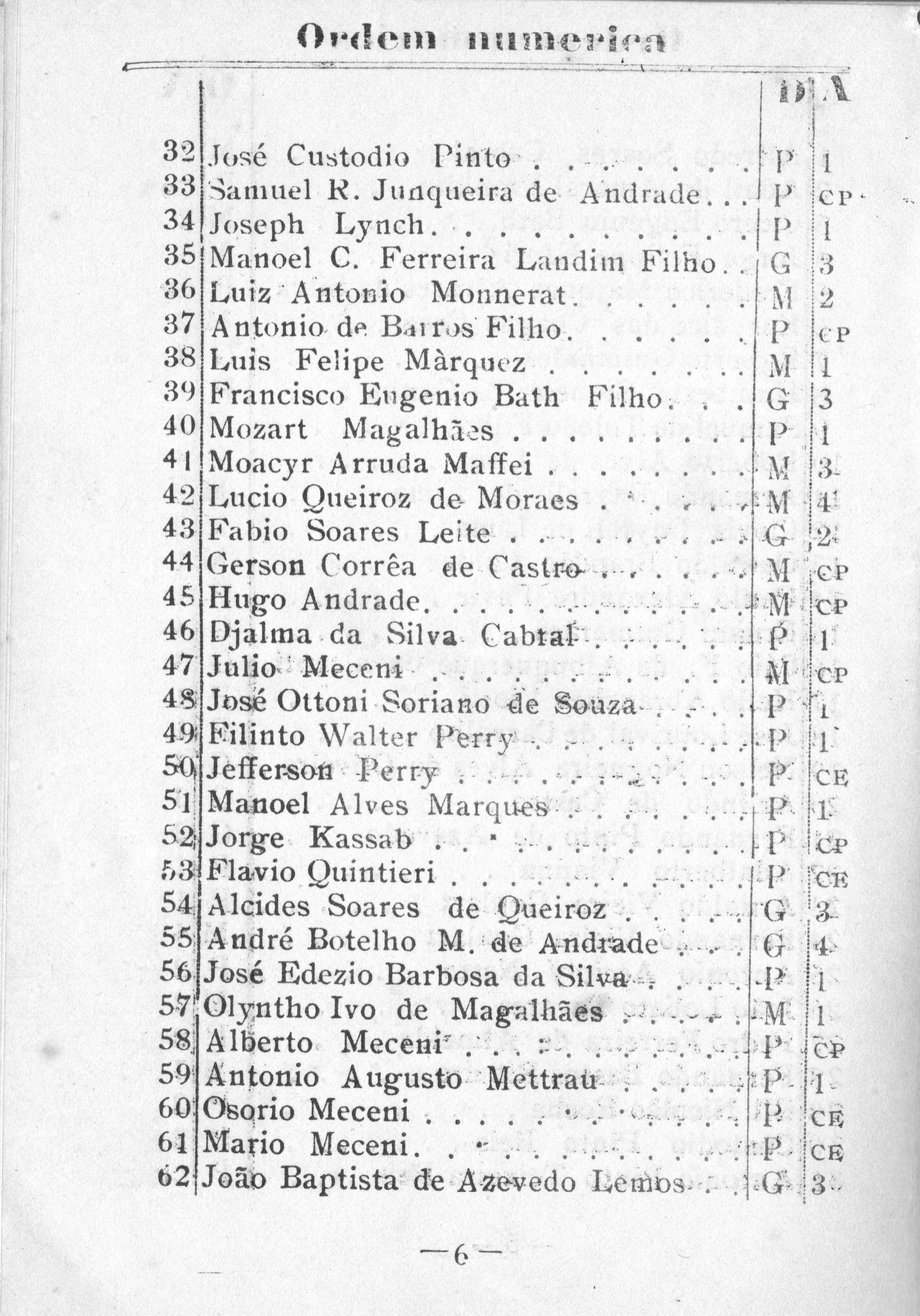

No prosaísmo do dia a dia, Carlos Drummond de Andrade não se limitou a participar de iniciativas em defesa dos animais, quase sempre em companhia da amiga Lya Cavalcanti. Seu engajamento nada tinha de platônico. Ele militou, por exemplo, na seção carioca da Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, a SUIPA, da qual foi a certa altura conselheiro. “Sou candidato ao Conselho Consultivo”, escreveu ele na véspera de eleições ali, em 1957 – e debulhou um compromisso de campanha: “Prometo aconselhar sempre com sabedoria, prudência e justiça, depois de ouvir, é claro, meus queridos conselheiros particulares: Puck (um cãozinho velho) e Inácio (um gatinho novo)”.

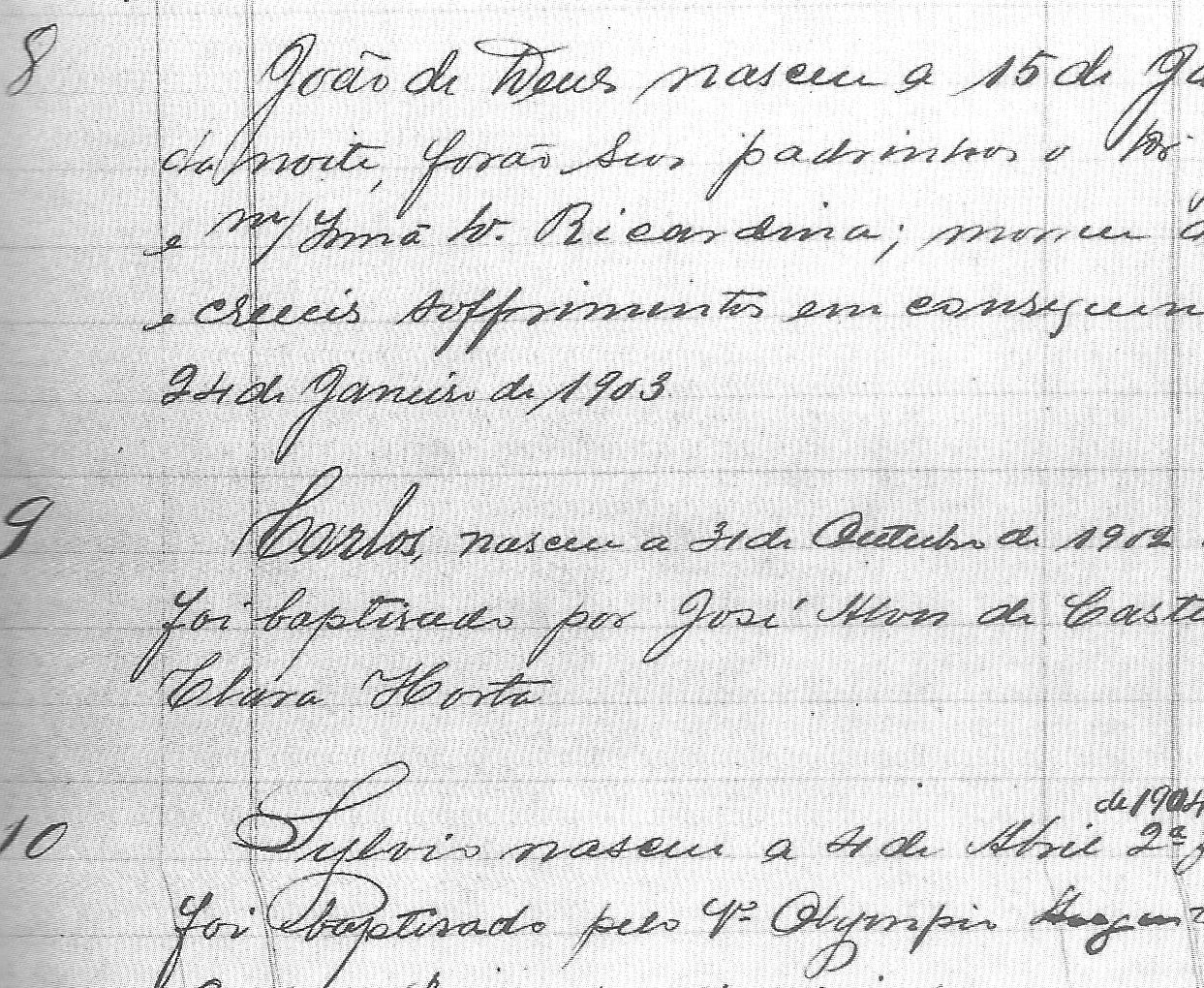

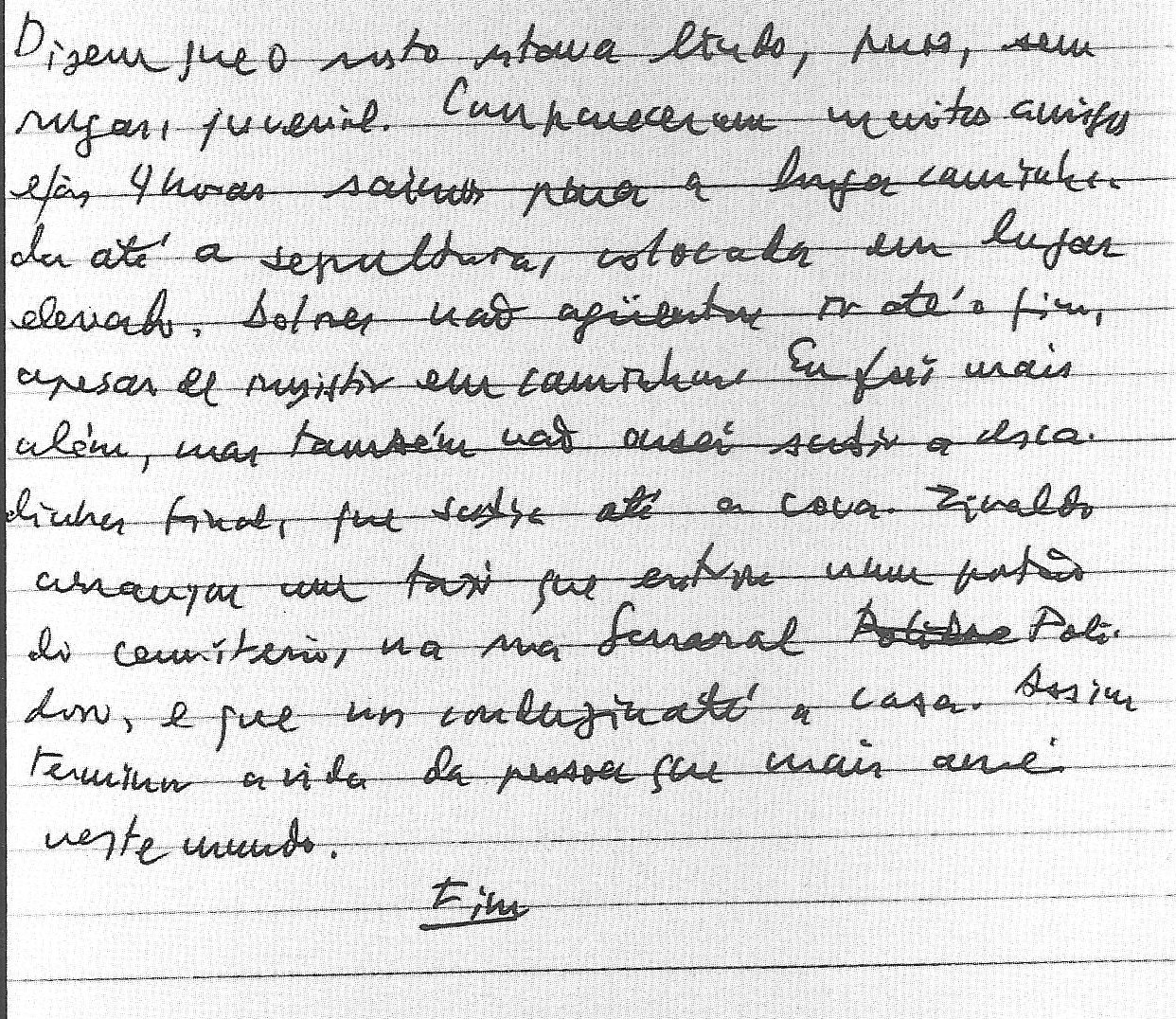

No dia, porém, 13 de junho, em que aquela crônica foi publicada no Correio da Manhã, o conselheiro Puck já não vivia: na manhã de 5, o poeta e sua mulher, Dolores, o tinham levado a uma clínica veterinária na avenida Atlântica, envolto num lençol, para que, caso perdido, fosse piedosamente sacrificado. “Com 15 anos de vida, seu estado era lastimável, e não havia esperança de recuperação”, anotou Drummond em seu diário. “Uma injeção – e mais nada. Deixamos o corpo na clínica, e trago para casa, com o sentimento de perda, o de ingratidão”. Do veterano Puck – seria um samoieda, um spitz ou simplesmente um plebeu, fruto de emaranhada mestiçagem? – haveriam de ficar, além de lembranças de longa duração, algumas fotografias, numa das quais ele aparece aconchegado no abraço de seu dono.

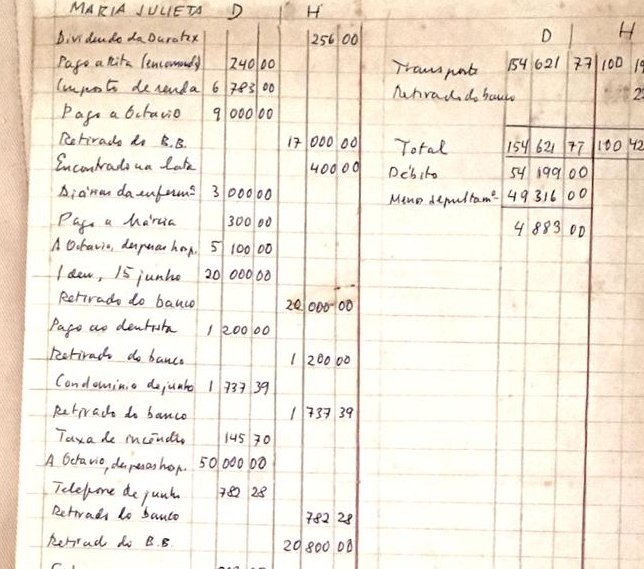

O mesmo diário registrou também, entre os bichos de estimação do poeta, um canário que seu tio Elias deu à sobrinha neta Maria Julieta. “Passarinho sem sorte”: um dia o vento derrubou a gaiola e lhe quebrou uma perna – problema que seria agravado quando o poeta teve a má ideia de promover uma confraternização do canário com “um periquito estúpido”, daí resultando ferimento ainda mais sério. Restou a Drummond esperar que a filha voltasse do colégio e sepultasse o passarinho nos fundos da casa, embalado numa caixinha de sabonete. Mesmo em Copacabana, havia quintais, naquele tempo.

A família morava ainda no 81 da Rua Joaquim Nabuco, no Posto 6, em outubro de 1959, quando lá chegou Inácio, gato amarelo com listras brancas. Por um tempinho dividiu o espaço e o coração dos donos com Puck, que, a ano e meio do fim, o recebeu “com indiferença de senhor maduro”. Ambos já não viviam quando veio Crispim, felino “preto, barriga e pescoço brancos, focinho branco”, permanentemente “disposto à confraternização”. Se o nome lhe foi dado pelo dono, não terá sido escolha casual: Antônio Crispim foi um de seus pseudônimos nos anos em que foi cronista do diário oficial Minas Gerais, até trocar Belo Horizonte pelo Rio, em 1934. “Tenho hoje um grande amigo no escritório”, consignou Drummond em seu diário, e agregou ilustração: “No momento, aos 3 meses e meio de idade, ele me acaricia o queixo.”

O trono de gato dos Drummond de Andrade teria um derradeiro ocupante, Garrincha. Dele se sabe que em meados de 1961 se transformara em “problema”: “Além de sujar constantemente na sala de estar e outros cômodos, com evidente descontrole nervoso, começou a procurar tensamente uma gata para amar.” Passava o tempo a miar, faminto, para as gatas do vizinho, “sem correspondência com a época do cio” de suas pretendidas.

Para completar, Garrincha contraiu micose braba que ameaçava propagar-se não só para gatos das redondezas como para os bípedes da casa, entre estes um netinho que, vindo de Buenos Aires, onde viviam Maria Julieta e o genro Manolo, passava um tempo com os avós maternos. Drummond foi aconselhado a abandonar Garrincha no Passeio Público ou no Campo de Santana – mas repeliu a alternativa: “Como desfazer-me de um animalzinho que veio novo para nossa casa e que tanto se afeiçoou a mim, fazendo-me tão gentil companhia?” O gato lhe resolveu o problema, desaparecendo de uma vez por todas.

Uma penosa decisão, àquela altura, já estava tomada: “Nunca voltarei a ter nenhum animal em casa.”