- Textos

Drummond e Vinícius: entre o comedimento e a cambalhota

[publicado em O Estado de S. Paulo, 09/06/1997]

A morte de Vinicius de Moraes, a 9 de julho de 1980, apanhou Carlos Drummond de Andrade em meio a uma crise de herpes. Já de natureza caseiro, em ocasiões como essa o poeta tinha um motivo adicional para não sair à rua. Não queria ser visto com feridas no rosto, que ainda por cima o impediam de se barbear. Mas foi um Drummond com a barba por fazer que apareceu no velório de Vinicius, no Cemitério de São João Batista. Mais surpreendente ainda, o bicho-do-mato que passou a vida driblando repórteres praticamente se ofereceu aos microfones para falar do morto. Quem baixar aos arquivos de jornais, revistas e emissoras de televisão irá verificar que a partir de então foi que o urso, como ele próprio uma vez se chamou (Apelo a Meus Dessemelhantes em Favor da Paz), parou de fugir dos entrevistadores.

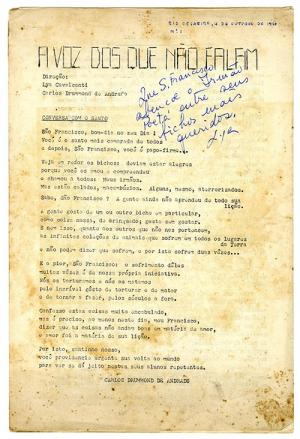

Vinicius de Moraes não estava entre os amigos mais chegados de Drummond, mas havia nele algo que fascinava o poeta mineiro, tão comedido em gestos e palavras: Vinicius gastava-se perdulariamente, pulverizava seu talento entre a poesia escrita, a música, o teatro, o cinema, corria o risco do ridículo ao se enfiar, já mais do que maduro, num macacão juvenil, entrava e saía de casamentos, nove ao todo — ao passo que Drummond, apaixonado pela colegial Lígia Fernandes desde a “curva perigosa dos cinquenta”, não cogitou desfazer seu casamento com Dolores, a mulher com quem se casou aos 22. Até à sua morte, em 1987, equilibrou duas histórias paralelas sem entregar-se radicalmente a nenhuma delas, morando com Dolores e namorando Lígia, num subreptício chamego vespertino que talvez jamais tenha conhecido uma literal noite de amor. Chegava a recriminar um jovem confrade mineiro, seu amigo, vinte anos mais jovem, sempre que este desfazia um casamento. É significativo que Drummond tenha dito, certa vez, de Vinicius de Moraes: dos poetas brasileiros de seu tempo, foi o que mais integralmente viveu a vocação da poesia, levando-a para fora do suplemento literário, do livro, do poema.

Quem conviveu com Drummond há de lembrar-se da cabeça baixa, da figura travada, da rigidez corporal que em rapaz lhe valia gozações quando passava na porta de uma república de estudantes: “Abana o braço, moço, abana o braço!” — e tudo o que ele conseguia fazer então era mandar uma “banana”. Mas os íntimos falam de um Drummond bem diverso, um Drummond chapliniano que aos 80 anos (morreu com 84) ainda se permitia uma cambalhota no soalho da sala que divertir uma criança. A filha, Maria Julieta, evocou um pai brincalhão que às vezes, em sua companhia, gostava de perambular catatonicamente pela casa a murmurar palavras desconexas, para o desespero de Dolores. Mais adiante, fascinava os três netos com a mágica de tirar os dentes, as mesmas “dentaduras duplas” cuja chegada lamentou num poema célebre.

Quais desses dois — o comedido ou o chapliniano — era o Drummond verdadeiro? Um e outro, sintetizados na poesia mais alta que o país viu nascer neste século.