- Por Humberto

Entrevista com Drummond, parte 1

Primeira parte da versão integral da entrevista feita por Humberto Werneck com Carlos Drummond de Andrade, no apartamento do poeta, na rua Conselheiro Lafaiete, 60, Rio de Janeiro, para a revista IstoÉ, no dia 11 de abril de 1985.

HW – Até o fim do ano o senhor terá lançado nada menos de cinco livros. A que atribui essa colossal floração, aos 82 anos?

CDA – Pode parecer, à primeira vista, um tempo de superprodução. Mas não é. Porque eu não fiz estes livros nos últimos anos. Eles foram sendo feitos no decorrer do tempo e só agora é que houve a oportunidade para publicação deles. De modo que eles representam várias épocas da minha vida. O único recente é a história infantil, que vai ser publicada pela Record, e que constitui uma espécie de divertimento que eu me ofereci a esta altura da vida. Bastante distanciado da infância, eu senti desejo de voltar a ela, contando uma história para crianças. História que vinha sendo criada dentro de mim, diariamente, aos poucos, como uma espécie assim de distração – de modo que talvez seja mais justo dizer que, em vez de ser escrita para crianças, foi escrita pela criança que eu fui.

HW – É a sua primeira experiência no gênero?

CDA – É. Nesse gênero é a primeira experiência. Já mais de uma vez me convidaram para fazer literatura infantil e eu sempre recusei com muita objetividade, porque não me achava capaz de fazer. Agora, não, agora foi uma coisa espontânea. Não sei se é bom, não sei se é mau o texto. Mas de qualquer maneira ele surgiu espontaneamente.

HW – E quanto aos diários, O Observador no Escritório, que o senhor vai publicar mês que vem?

CDA – É uma fração de um grande diário que durante muitos anos eu escrevi – e que acabei rasgando, porque me pareceu que não tinha muito cabimento eu todo dia viver um acontecimento e contar a mim mesmo esse acontecimento que eu vivi. Era um interesse muito relativo. Para os outros, talvez nenhum. Agora, na hora de rasgar, eu passei os olhos por ele e verifiquei que havia algumas páginas, ou muitas páginas, que, de certo modo, transcendiam dessa narrativa, digamos assim, individual, minha. Elas podiam oferecer algum interesse para que quisesse observar a vida política e literária do Brasil dos anos 40, 50 e 60. Então resolvi destacar dessa massa enorme de papel os trechos referentes a essas experiências vividas na política e na literatura, e publicá-las em livro, porque me pareceu que aquilo é a parte menos perecível do meu trabalho.

HW – Esses fragmentos trazem revelações, dão nome aos bois?

CDA – Não, não são trechos envolvendo matéria polêmica, nem combativa, porque não é do meu feitio, não é do meu temperamento. Eu tenho um temperamento mais tranquilo, mais fechado, mais individualista. Apenas eu disse aquilo que eu sentia no momento, no período agitado de 1945, quando terminava a II Guerra Mundial, e que mostrava um começo de abertura política, a perspectiva de uma Constituinte, a formação da UDN, a participação dos intelectuais no processo. Nós tentamos, um pouco ingenuamente, interferir nesse processo fundando uma associação de escritores, associação de trabalhadores intelectuais, a União dos Trabalhadores Intelectuais – UTI. Tomamos várias providências nesse sentido, congregamos a classe, mas a coisa morreu em si. Os interesses políticos agiram muito além dos nossos objetivos. Nós éramos pessoas inexperientes, embriagadas com aquele clima de liberdade que, de repente, aparecia no Brasil, depois de 15 anos de governo às vezes constitucional e, na maior parte das vezes, autoritário. Nós nos embriagamos com aquilo e tivemos a ilusão de que o escritor, de que o intelectual em geral, abrangendo as profissões liberais, podia participar, de alguma maneira. Na verdade, ele não participou. Só participavam aqueles intelectuais que eram dublês de políticos. Por exemplo, um Afonso Arinos, que além da vida literária e intelectual tinha uma vida política. Para esses não houve frustração. Houve pra nós, que pensávamos alcançar alguma coisa diferente, e chegamos à conclusão de que em contato com outras classes sociais, como, por exemplo, a dos trabalhadores manuais, os operários, e reunir, não uma organização dos trabalhadores intelectuais, mas dos trabalhadores. Era um sonho de boa vontade que se frustrou.

HW – O senhor, já há muitos anos, dá a impressão de estar desencantado com a política.

CDA – Não tenho nenhum encantamento político. Eu namorei muito a esquerda, procurei me aproximar dos comunistas e cheguei a ser codiretor de um jornal de informação comunista, a Tribuna Popular, que apareceu em 1945. Na realidade, eu fui diretor deste jornal durante três meses, e, pensando melhor, nem durante três dias, porque o que nós fazíamos ali, eu e outros companheiros, era apenas dar nosso nome no cabeçalho de um jornal que era feito pela máquina interna do Partido Comunista, com seus interesses, com sua técnica, com seus objetivos. Nós dávamos cobertura a isto, mas, na realidade, não tínhamos iniciativa – a não ser, talvez, um dos diretores, Pedro Mota Lima, que era o comunista militante e estava a par dos segredos da orientação do partido. Nós éramos literatos que estávamos lá ostentando nosso nome na fachada. Eu me desencante logo disso. Depois de me afastar do jornal, o processo político se acelerou, e surgiram, então, mais ocasiões de atrito, em que me distanciei cada vez mais do Partido Comunista, ao qual nunca cheguei a pertencer, mas que eu, como disse, namorava. Eu era um dos namorados mais fervorosos do partido. Tinha aquela fé do cristão novo, pequeno burguês, daquele que ouve falar nas ideias de justiça social, de ascensão do proletariado ao poder. Aquilo me fascinava. Mas eu verifiquei desde logo que o Partido Comunista era um partido, primeiro, muito deficiente. Uma certa falta de quadros políticos experimentados. Basta eu dizer que na hora da composição da chapa para a Câmara dos Deputados, no primeiro Congresso que iria se instalar, um dos nomes indicados para deputado por Minas foi o meu. Eu então pedi a eles ter paciência, que me libertassem dessa amolação. Porque eu não teria nem os votos da minha família, que era muito conservadora, católica, religiosa. Então eles não tinham quadros, eu fui substituído por Aníbal Machado, um excelente escritor, também se família tradicional mineira, que teve alguns votos, mas, também, muito poucos. Eles não tinham quadros, como também não tinham experiência política, e praticaram muitos erros, que não vale a pena julgar, porque isso aí já é coisa do passado.

HW – E a cena política de hoje, que impressão lhe causa?

CDA – Eu vejo com muito pessimismo a situação, ainda mais agora, nos dias de hoje. A situação da saúde do presidente da República [Tancredo Neves, então internado no Incor, em São Paulo, onde morreria duas semanas depois, em 25/4/1985] é a mais precária possível, não posso avaliar o que é que vai fluir daí. Há também muito choque de interesses políticos. Que prejudicou muito essa marcha que nós estávamos idealizando, para um regime realmente democrático no Brasil. O próprio governo Tancredo Neves seria, ou será, um governo de transição e de acomodação, de forças contrárias. Forças que são visivelmente incompatíveis, porque dentro da burguesia os interesses são muito conflitantes. A própria burguesia não se entende bem. É difícil você fazer com que uma corrente mais democrática, mais avançada, mais popular, vença as demais correntes, mais conservadoras, ligadas a interesses até internacionais, que naturalmente quererão fazer prevalecer os seus direitos, uma vez que eles contribuíram para a vitória da chapa liberal. De modo que eu vejo a situação atual com muito pessimismo. E não vejo para os meus dias, os dias que me faltam viver, a perspectiva de uma época mais bonita, mais tranquila. A menos que, com uma espécie de milagre, com a recuperação do presidente, as forças se unam com o retorno dele, se consolide essa tendência para a reforma – não para a revolução, mas para a reforma, que para a revolução não há condições.

HW – Voltando a sua obra: o senhor, nos últimos livros, tem falado obsessivamente do amor. O que antes aparecia diluído em sua poesia é agora o tema predominante.

CDA – Você tem razão. Talvez eu tenha vivido... O amadurecimento, a atitude mais filosófica que ele confere ao homem, faz com que a gente medite sobre os valores da vida humana, os valores fundamentais. Vinícius me ensinou isso, se é que eu já não sabia antes, que esses valores não são o dinheiro, nem o poder, nem o brilho social. O valor transcendental da vida humana é o amor. Através do amor é que nós conseguimos a realização mais ou menos completa – completa nunca é possível – do ser humano. Porque é através dele, das diferentes modalidades do amor que o ser humano se entende com o próximo. O amor ao próximo, o amor pessoal, por uma mulher, no caso do homem, o amor à família, o amor à terra natal – esses tipos diferentes de amor que são, no fundo, um só. É o puro sentimento do amor, confundido em diferentes formas mais nítidas. Eu acho que o fato de ter chegado a essa idade me deu uma abertura maior para compreensão, para o sentimento, para a vivência poética da ideia de amor.

HW – Mas o senhor tem escrito muito, também, sobre o amor carnal.

CDA – Não, muito não. Eu tenho escrito pouco, porque o tema é mais delicado e, a meu ver, não há no Brasil, ainda, um clima bastante definido pra que se aceitem as verdades do amor físico, com espírito elevado de compreensão. Nós estamos vivendo uma fase de pornografia. É uma fase muito pouco agradável, porque os jornais alternativos, o cinema pornô, a linguagem popular está sofrendo uma queda muito grande de qualidade, a linguagem popular está sofrendo uma queda muito grande de qualidade... Nesse clima, eu acho que falar em amor físico, em amor carnal, pode dar margem a uma interpretação equivocada. E eu jamais me consideraria um poeta pornô. Eu falo na dignidade do amor físico, na satisfação natural, espiritual e moral e sensual que o amor físico proporciona, que é uma faixa insubstituível do amor, na relação entre homem e mulher. Foi esse tino de amor, que eu procurei interpretar em cerca de trinta poemas, reunidos num livro, O Amor Natural, que pelas razões citadas ainda não pretendo publicar. Até agora só publiquei quatro ou cinco, que estão agora nessa antologia chamada Amor, sinal estranho. São poemas que dão a medida do tratamento literário que eu dou a esse tipo de tema.

HW – Esses trinta poemas estão enfeixados num livro só inédito.

CDA – Um livro inédito...

HW – Como se chama?

CDA – O Amor Natural.

HW – Que o senhor não pretende publicar.

CDA – É, eu ainda não achei oportuna a publicação, pelas razões que lhe dei.

HW – Agora, esse livro da Litos foi organizado pelo senhor ou por outra pessoa?

CDA – Eu não tenho nenhuma participação na organização desse livro. Ele foi organizado pelo meu amigo, o poeta Gastão de Holanda, em contato com a editora Litos, que é uma editora de livros de arte, de litografia, de obras de arte em geral. Ele organizou a antologia, a critério exclusivo dele.

HW – No soneto O Amor e seu Tempo o senhor diz que “amor é privilégio de maduros”. O que seria, então, o amor dos jovens?

CDA – Talvez seja uma liberdade de expressão dizer que “amor é privilégio de maduros”. O que eu quis dizer, e que não cabe dentro de um soneto, pois exigiria uma explanação maior, é que o amor, na maturidade do homem, atinge o seu esplendor, sua forma mais ideal, mais sublime. Porque ele há é um homem experimentado, já passou por várias experiências amorosas. Já chegou à conclusão do que é eterno, do que é permanente, do que é fluído e sutil no amor, daquilo que é efêmero, mera paixão, que esmaece com o tempo. Claro que o jovem pode amar e com uma intensidade profunda, mas acredito que ele próprio irá aprendendo, com o passar do tempo, um refinamento maior do amor.

HW – A partir de Boitempo, de 1968, o senhor vinha escrevendo suas memórias em versos. O último volume dessa série foi Esquecer para Lembrar, de 1979. Pretende retomá-las?

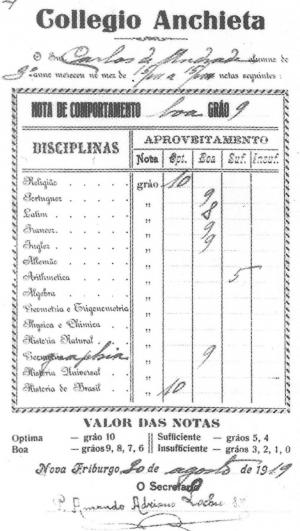

CDA – Aquilo é uma página da minha vida, cobrindo a infância e a adolescência, que eu achei que podia... Não tenho memória. Paradoxalmente, eu sou um memorialista que não tem memória. Exatamente por ter memória fraca é que eu recorri à forma poética para fazer as minhas memórias infantis e de adolescente. Porque a memória, no sentido como fazia o Pedro Nava – um monumento literário, universal, uma coisa realmente extraordinária – exige uma soma pacientíssima e muito rigorosa de dados, não só de pesquisa, como também, principalmente, de memória. O arquivo interior, o arquivo mental, emocional da pessoa deve ser o dado principal. E eu só tinha esses dados, numa medida fugidia, porque me escapava a data, me escapava o nome próprio, detalhes do local próprio. Eu guardava, dessas recordações infantis, uma lembrança, digamos assim, artística, uma lembrança muito mais emocional, do que propriamente rigorosa. Era muito pouco, muito deficiente do ponto de vista de informação. Memória tem que ser fundamentalmente informação. Então achei que a tradução poética das minhas memórias era a única maneira que eu teria para escrevê-las. Peguei desde os meus antepassados, desde a história anterior da minha família e da minha cidade, até a minha infância e a minha adolescência no colégio, e, finalmente, terminando o colégio, em Belo Horizonte, nos anos 20, 22, 23. O resto eu não pretendo fazer, porque, depois dessas memórias infantis, a memória vem em prosa da minha vida literária. Aí é diferente. Vem da minha mocidade literária, do grupo modernista de Minas Gerais. Isso eu contei em palestras, durante alguns meses, na Rádio Ministério da Educação, interrogado por uma mulher muito inteligente, minha amiga, Lia Cavalcanti, palestras que estarão no livro Tempo, vida, poesia. Lia é uma pessoa que luta, até fisicamente, para defender os animais. Ela é presa, ela responde a processos, mas não se intimida. É realmente uma grande mulher. E ela foi a minha interlocutora. Foi ela que me interrogou durante esse período. Fora disso, não pretendo editar as minhas memórias. Já estou com a vida curta, pra mim já não tem maior interesse.

HW – O que foi feito de sua prosa de ficção?

CDA – Minha prosa de ficção está reduzida a dois livros. O primeiro foi Contos de Aprendiz, que eu fiz pelo fato de trabalhar em Suplemento Literário. Eu tinha esboços, ideias de contos guardados assim mais na memória do que no papel. E, na ocasião, premido pelas circunstâncias de quinze em quinze dias mandar um texto para o suplemento literário. Texto que o editor queria que fosse mais ou menos longo. Então eu resolvi ir aproveitando esse sistema de contos, mas com a intenção de depois desenvolvê-los, mais tarde, tirando do jornal e transformando em matéria para livro. Mas nunca ocorreu essa ocasião. Eu fui chamado para outros trabalhos, atividades na vida pública, jornalismo, etc., então eu fui deixando de lado. Depois me ocorreu aproveitar os contos, praticamente como foram publicados no jornal. São chamados Contos de Aprendiz. Eu sempre me considerei, em matéria de contos, um aprendiz. Agora, muitos anos depois, trabalhando no Jornal do Brasil, me deu a ideia de escrever pequeninos contos, minicontos, mais de brincadeira, aquela coisa de humorista, contando histórias absurdas, histórias fantásticas, histórias meio reais, meio imaginárias, meio fantástico, e chamei a isso de Contos Plausíveis, mas com certa ironia, porque, na realidade, os contos eram totalmente implausíveis. Eu pus aquele título um pouco para desnortear o leitor, à primeira vista, mas depois ele perceberia que aquilo é um jogo, é uma brincadeira. Fora disso, não há mais lugar para ficção na minha vida. Já é muito tarde pra eu começar a carreira de contista, ou mesmo de romancista. Não dá mais pra eu fazer isso.