- Por Humberto

O poeta do 5696

[Estadão, 18.7.2017]

Por detrás do balcão, o jovem atendente botou na cara um ar de perplexidade quando perguntei se naquele arquivo havia catálogos telefônicos para consultas. Foi como se, numa farmácia, alguém tivesse pedido creme rinse em vez de condicionador, ou dentifrício em vez de pasta de dente. Você sabe: essas palavras em desuso, teias de aranha verbais que por inércia uns desavisados seguem utilizando, e que permitem datá-los, tanto quanto o isótopo radioativo carbono 14 data ossadas de animais pré-históricos.

Pois bem, foi um efeito assim que produzi ao perguntar ao moço por catálogos telefônicos. Já estava informado de que há muito as companhias telefônicas, denominação arcaica das atuais operadoras, não mais editam e distribuem aqueles livrões com listas de assinantes e de endereços, além de anúncios, como fizeram por quase um século, publicações cada vez mais obesas que você devolvia ou jogava fora ao receber a edição atualizada. Eu só não sabia que se tornariam úteis, quando não indispensáveis, para o pesquisador em que, por vocação e ofício, acabei me transformando.

Tomei ciência disso no começo dos anos 90, quando me propus o desafio de contar em livro a história de um artista, há muito falecido, sobre o qual bem pouco se sabia, o compositor, poeta e, sobretudo, extraordinária figura que foi Jayme Ovalle. Não quero valorizar meu esforço, mas bem sei a batalha que foi garimpar seiva para as 400 páginas de O Santo Sujo.

Em dado momento, desesperado com a falta de pistas, sem saber ao menos dos lugares no Rio onde o paraense Ovalle passou a maior parte de seus 61 anos, ocorreu-me a ideia de consultar velhos catálogos, exemplarmente conservados num Museu do Telefone que a Telerj mantinha no bairro do Catete.

Os percursos do protagonista e de vários outros personagens puderam, assim, desenrolar-se sobre chão seguro. Com enorme proveito, para não falar na emoção, pôde o biógrafo refazer, ele mesmo, passos de Ovalle nas ruas do Rio de Janeiro, e, não raro, conhecer prédios onde viveu – em especial aquele, na praia de Copacabana, onde morreu em setembro de 1955.

Um catálogo telefônico daquele ano permitiu localizar o edifício, e, a partir dessa informação, estabelecer contato com a moradora do apartamento 901, uma senhora estrangeira que ficou encantada ao saber que entre suas paredes vivera um artista. Abriu-se caminho para que mais tarde eu voltasse ali, dessa vez com a viúva de Ovalle, a escritora americana Virginia Peckham, em visita ao Rio depois de muitos anos.

Temerosa de emoções além da conta, essa mulher decidida e aparentemente dura relutou em aceitar meu convite para voltar ao lugar onde, mal entrada nos seus 30 anos, e mãe da pequena Mariana, de apenas 3, de repente se achou sozinha na vida. Consegui convencê-la, e só assim pude saber que naquele corredor, batido pelo vento do mar, Ovalle ficava a fumar e a ler jornal, e que em tal quarto e em tal posição ficava a cama onde morreu dormindo. Não esqueço, na saída, a tremura dos dedos de Virginia no meu braço, enquanto me falava da viagem, naquele mesmo elevador, do corpo inerte de seu companheiro.

Década e meia depois, às voltas com outro personagem, outra vez me valem os catálogos telefônicos, consultados nas instalações modernas onde a operadora Oi, herdeira da finada Telerj, conserva e digitaliza as joias do Museu do Telefone. A ela pretendo recorrer para mais rodadas de pesquisa, assim como voltarei aos catálogos de Belo Horizonte, guardados pela mesma empresa na capital de Minas. Chega a me escandalizar que instituições incumbidas de zelar pela memória de um povo não se tenham dado ao trabalho de preservar esse tipo de documento, o único onde é possível encontrar determinado tipo de informação.

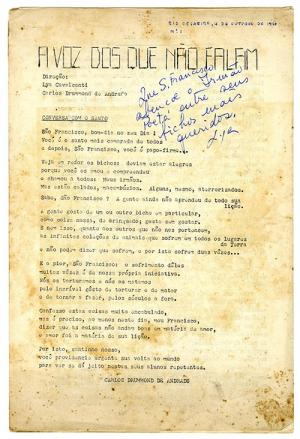

De saída, pude conhecer os dois primeiros endereços, dos quatro que teve Carlos Drummond de Andrade no Rio de Janeiro, para onde se mudou em 1934 e onde morreria há quase 30 anos, em 17 de agosto de 1987, 12 dias depois de perder a filha única, Maria Julieta.

Dos dois últimos pousos (em Copacabana, como os anteriores) eu já sabia: na rua Joaquim Nabuco (“Ó esplêndida lua debruçada sobre Joaquim Nabuco, 81...”), onde viveu, até 1962, numa casa de dois pavimentos em seguida posta abaixo, e, não longe dali, um apartamento no 60 da Conselheiro Lafaiete. Mas não sabia que antes da Joaquim Nabuco houve uma casa, já varrida da paisagem, no 8 da República do Peru, que então se chamava 9 de Fevereiro; e, antes dela, mais de uma casa de vila no 412 da avenida Princesa Isabel, àquela altura simples rua, a Salvador Correia, pois não fora ainda duplicado o túnel que liga a cidade a Copacabana.

Ali está, modificada mas ainda em pé, a casa 9, onde o poeta, sua mulher, Dolores, e Maria Julieta se instalaram em 1934, assim como a de nº 15, que em catálogo subsequente figura como tendo sido o segundo pouso, na mesma vila, do assinante Andrade, dr. C. Drummond.

Novas consultas revelariam uma curiosidade: do primeiro ao último endereço que teve no Rio, acompanharam o poeta os mesmos quatro algarismos finais de seus telefones: 5696. Alguém aí, afeito aos meandros da numerologia, vislumbraria chave na insistência desse número na vida de um homem de letras?